Lyrisches Leben. Zur Autorschaft in den Gedichten Friderike ‚Zweigs‘

Aufsatz von Martina Wörgötter

Spurensuche: „FMZ POEMS“

Die Tatsache, dass Friderike ‚Zweig‘ heute vornehmlich in ihrer Rolle der Schriftsteller-Gattin wahrgenommen wird, korrespondiert mit zahlreichen anderen vergessenen Biographien künstlerisch und/oder intellektuell tätiger Frauen ihrer Generation.1 Nahezu unbekannt geblieben ist ihr Wirken als Roman-Autorin, Übersetzerin, Journalistin, Frauenrechtlerin, Friedensaktivistin u.v.m.2 Allerdings hat sie selbst nicht unwesentlich zu dieser selektiven Wahrnehmung ihrer Person beigetragen: 1882 geboren als Friderike Burger, geschiedene von Winternitz und Mutter zweier Kinder aus erster Ehe,3 stand sie ab 1912 mit Stefan Zweig in Kontakt, mit dem sie von 1920 bis 1938 auch verheiratet war. Sie hat nicht nur wesentlich an der schriftstellerischen Karriere ihres Mannes mitgearbeitet, sondern sich auch nach dessen Freitod in Brasilien im Jahr 1942 mit großem Engagement seinem literarischen und geistigen Erbe gewidmet. Ihre Schriften haben das postume Stefan-Zweig-Bild und die weitere Forschung zu seinem Leben und Werk maßgeblich geprägt.4 Dennoch ist ihr vorgeworfen worden, sich als ‚falsche‘ Witwe des Weltautors in Stellung gebracht zu haben, um dank dieser Aura mit ihren eigenen ‚dilettantischen‘ literarischen Ambitionen zu reüssieren.5 Es ist bemerkenswert, dass sie sich damit in der Stefan-Zweig-Forschung bis heute mit misogynen Zuschreibungen konfrontiert sieht, wie sie die Geschlechterdiskurse der Jahrhundertwende und damit die Zeit ihrer ersten literarischen Schritte dominieren: Die Möglichkeiten für schreibende Frauen sind Anfang des 20. Jahrhunderts nach wie vor eingeschränkt, auch wenn sich durch die Frauenbewegung eine Periode des Aufbruchs und der Veränderung abzeichnet. Erste Erfolge im Kampf für die Rechte der Frau auf Bildung und geistige Selbsterfüllung können jedoch noch keine substantielle Änderung herbeiführen. In den antifeministischen Diskursen ist die Frau als künstlerisch oder intellektuell eigenständiges Wesen schlichtweg nicht denkbar.6 Die Auseinandersetzung mit Schriftstellerinnen dieser Generation kann demnach nur gelingen, wenn ihre Werke in diesem Bedingungsrahmen betrachtet werden.

Im Falle von Friderike ‚Zweig‘ liegt ein dahingehend erstaunlich breites Œuvre vor, an dem die junge Friderike bzw. Fritzi Burger lange vor ihrer Bekanntschaft mit Stefan Zweig zu arbeiten beginnt: Ab 1902 veröffentlicht sie in Zeitungen und Zeitschriften, 1904 erscheint die erste selbständige Publikation, die Erzählung Die Liebe ist die Gefahr des Einsamsten. Neben kleineren Arbeiten publiziert sie bis 1920 als Friderike von Winternitz drei Romane: 1912/13 wird Traummenschen in mehreren Folgen in der Zeitschrift Pester Lloyd abgedruckt, 1914 erscheint Der Ruf der Heimat im Verlag Schuster & Loeffler, 1919 der Roman Vögelchen im renommierten S. Fischer-Verlag. Während der 1920er Jahre veröffentlicht die mittlerweile verheiratete Friderike Zweig kein eigenes literarisches Werk, aber eine Reihe von Übersetzungen aus dem Französischen, darunter Erzählungen von Emile Verhaeren, Romane von Anatole France, Maurice Magre und Edmond Jaloux. Diese Verschiebung liegt in ihrer Rolle an der Seite von Stefan Zweig begründet: ihre Arbeit für Heim und Karriere des Mannes und die Konsequenzen für die eigene künstlerische Betätigung beschreibt sie in ihren 1964 erstmals erschienenen Memoiren Spiegelungen des Lebens: „Ich hatte, da ich für meine eigene schöpferische Arbeit nicht über die notwendige Wahl freier Stunden verfügte, eine Art schriftstellerische Betätigung gefunden, die sich den Umständen besser anpassen ließ, nämlich das Übersetzen.“7 Als nächste selbständige Veröffentlichung erscheint die Biographie über Louis Pasteur (1939). Im Exil publiziert sie neben den bereits erwähnten Büchern über Stefan Zweig mit Wunder und Zeichen (1949) eine Sammlung von Portraits zu Persönlichkeiten des Hochmittelalters, den Roman Erik Neergard und die Schwestern (1951) sowie eine Zusammenstellung von Essays und Vorträgen unter dem Titel Greatness Revisited (1971). Das Œuvre umfasst also verschiedenste Genres und literarische Gattungen: Feuilletontexte, Erzählungen, Romane, Essays sowie (auto-)biographische Arbeiten. Demgegenüber ist das lyrische Werk erstaunlich klein, zumindest das veröffentlichte,8 wobei freilich zu vermuten ist, dass eine noch ausständige systematische Nachforschung zumindest vereinzelte weitere zeitgenössische Publikationen von Gedichten Friderike ‚Zweigs‘ zutage befördern wird.

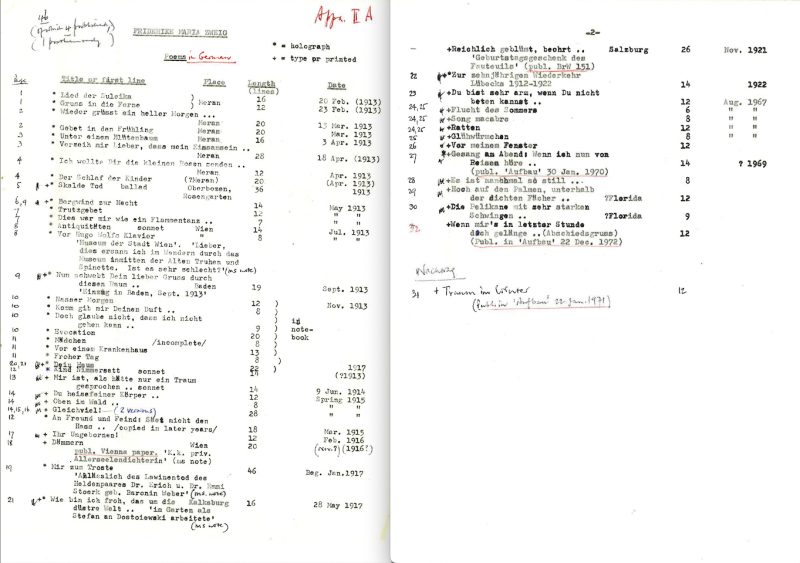

Dass das Schreiben von Gedichten in gewissen Phasen ihrer Laufbahn einen großen Stellenwert hatte, belegt jedenfalls ein interessantes Dokument aus dem Nachlass der Friderike ‚Zweig‘, das heute im Literaturarchiv Salzburg aufbewahrt wird: eine rote Mappe mit dem handschriftlichen Vermerk „FMZ POEMS – TRANSCRIPTS“.9 Diese Mappe versammelt Gedichte von 1913 bis zu Friderike ‚Zweigs‘ Tod, die nach derzeitigem Forschungsstand größtenteils unveröffentlicht geblieben sind. Auf den ersten beiden Seiten der insgesamt 40 in der Mappe enthaltenen Blätter findet sich das Inhaltsverzeichnis, das Aufschluss über „Title or first line“, „Length“ und, sofern vorhanden, „Place“ und „Date“ jedes einzelnen Gedichtes gibt (P, S. I).

Auffällig ist, dass rund die Hälfte der Gedichte aus dem Jahr 1913 stammt und ein paar weitere in den Jahren des Ersten Weltkriegs geschrieben wurden. Aus den 1920ern ist hingegen nur ein einziges überliefert, was mit der oben beschriebenen intensiven Einbindung in den literarischen ‚Betrieb‘ ihres Mannes in diesen Jahren korrespondiert. Die darauffolgende große Lücke von 45 Jahren – das weitere lyrische Schaffen ist erst wieder ab 1967 dokumentiert – wirft Fragen auf: Hat sich die Autorin in diesen Jahren von der Lyrik vollkommen abgewendet oder sind etwaige Arbeiten nicht überliefert? Zu bedenken ist jedenfalls ein folgenreicher biographischer Einschnitt in diesem Zeitraum: 1938 befindet sie sich in Paris, als sie vom Einmarsch der Truppen Hitlers in Österreich erfährt. An eine Rückkehr nach Österreich ist für die 1882 in eine jüdische Familie hineingeborene Friderike ‚Zweig‘ nicht mehr zu denken,10 1940 flüchtet sie über Marseille, Spanien und Portugal nach New York. Der Großteil ihres Besitzes, den sie in Österreich zurücklassen muss, wird im November 1940 von den Nazis versteigert; was mit Büchern und Manuskripten geschehen ist, musste bislang im Dunkeln bleiben. Die überlieferte Mappe ist insofern von umso größerem Wert.

Asteriske und Plus-Zeichen kennzeichnen im Inhaltsverzeichnis die jeweilige Vorlage als „holograph“ oder „type or printed“ (P, S. I). Auffällig ist die Wahl des Englischen, die darauf hindeutet, dass die Existenz dieser Sammlung nicht der Autorin allein zu verdanken ist. Bestätigt wird dies durch einen handschriftlichen Zusatz, der nicht nur aufgrund des Schriftbildes von einem Dritten stammen muss, sondern offensichtlich erst postum hinzugefügt worden ist: Er bezieht sich auf die Tatsache, dass das Gedicht „Traum im Winter“ am 22. Januar 1971, also wenige Tage nach Friderike ‚Zweigs‘ Tod, publiziert worden ist. Andererseits gibt es durchaus auch Hinweise darauf, dass sie doch auch selbst an der Zusammenstellung mitgearbeitet haben muss: Unter den Gedichten „Nun schwebt…“, „Gleichviel!“ und „Dämmern“ von 1913 und 1915 findet man den Namen „Friderike Zweig“, der nachträglich in „von Winternitz“ korrigiert worden ist, wobei die Handschrift durchaus der Autorin selbst zugeordnet werden kann (P, S. 9, 14, 18). Insofern das Dokument Teil jener Forschungssammlung des Stefan-Zweig-Biographen Donald A. Prater ist, die das Literaturarchiv Salzburg in den Jahren 1995/96 erworben hat, dürfte die Mappe noch von ihm und Friderike ‚Zweig‘ gemeinsam zusammengestellt worden sein. Die beiden waren seit 1958 in Kontakt, nicht zuletzt, weil sie als langjährige Wegbegleiterin des berühmten Autors eine wichtige Gesprächspartnerin für den Biographen war.11 Allerdings müssen einige Fragen offenbleiben: Auf wessen Initiative hin und mit welchem Ziel wurde die Sammlung erstellt? Einige der Gedichte existierten, so Prater, in getippter Form, was auf ein mögliches Publikationsvorhaben hindeute.12 Die restlichen Gedichte wird er vermutlich selbst abgetippt haben – aber von welchen Vorlagen? Erwähnt wird im Inhaltsverzeichnis lediglich ein „notebook“ (P, S. 11). Jedenfalls dürften mit der Mappe, zumindest aus Praters Sicht, sämtliche fertiggestellten Gedichte der Autorin, versammelt sein: „It seems likely, however, that most of her poems are in fact preserved. Besides a great quantity of brouillons in both German and English, there are forty-six completed poems, most of them dated.”13 Die erwähnten Entwürfe in Deutsch und Englisch sind bedauerlicherweise nicht erhalten; sie befanden sich möglicherweise in jenen Tagebüchern bzw. Notizbüchern, die Prater in seiner Auflistung des Nachlasses von Friderike ‚Zweig‘ anführt, die jedoch, wie andere weite Teile davon, als verschollen gelten.14 Überliefert ist immerhin auch das „Tagebuch während des Krieges“, in dem sich drei Gedichte finden: „Mir zum Troste“ wurde in die Mappe aufgenommen, „An der alten Brücke“ und „Abendstunden an Stefans Kamin“ sind hingegen nicht darin enthalten.15 Wenn auch die genauen Hintergründe ihrer Entstehung heute nicht mehr zu rekonstruieren sind und die ‚Vollständigkeit‘ des lyrischen Werks in Frage steht, ist die Mappe jedenfalls ein erstaunliches Dokument, das Einblick in die Bedingungen und Dynamiken weiblicher Autorschaft im frühen 20. Jahrhundert gibt. Gleichzeitig ist sie Ausdruck von Friderike ‚Zweigs‘ individueller Arbeit an der eigenen Autorschaftsimago in den verschiedenen Schaffensphasen. Diesen Spuren soll im Folgenden im Blick auf die Gedichte selbst nachgegangen werden.16

Unter dem Eindruck der ‚poetischen Hausschätze‘ des 19. Jahrhunderts

Auffällig ist an Friderike ‚Zweigs‘ lyrischem Schaffen zunächst nicht allein die Konjunktur im Jahr 1913, sondern auch ein klarer thematischer Schwerpunkt in dieser Zeit: Naturbilder, die sich mit dem Motiv der Liebe verbinden. In diesem Zusammenhang seien die beiden ersten Strophen des Gedichtes „Unter einem Blütenbaum“, geschrieben in Meran am 3. April 1913, beispielhaft zitiert:

Unter einem Blütenbaum

Liebster, die Magnolien blühen

Und ich weiss viel neue Lieder

Lass Dich wie ein Falter nieder

Flieg davon, doch kehre wieder.

Blütengärten sind die Auen,

Die in tausend Farben fliessen.

Lass auch meine Seele spriessen

Segne sie mit Deinen Grüssen.

[…]. (P, S. 3)

Evoziert werden Frühlingsbilder, die sämtliche Sinne ansprechen: Wenn Bäume und Gärten erblühen und ihre Farben entfalten, kommen Lieder ins Bewusstsein und wird die Sehnsucht nach dem ‚Liebsten‘ geweckt. Er, der durch den Vergleich mit einem Falter Freiheit und Leichtigkeit repräsentiert, soll nicht nur die Seele des lyrischen Ich aufblühen lassen; in göttlicher Überhöhung wird ihm die Kompetenz zugedacht, sie durch seinen Gruß gar zu ‚segnen‘.

Als ebenso klassisch erweist sich die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau im Gedicht „Gruss in die Ferne“, das auf den 23. Februar 1913 datiert ist.

Gruss in die Ferne

Treibt auch sein Schiff in fernen Schären

Flieg auf Du Sehnsucht mit der Möwe Flug

Du findest ihn in fernen Meeren

Und hast der Seligkeit genug.

Bring ihm von einer Fraue Kunde,

Die ihn vor vielen hat erwählt

Von ihrem Glück jedwede Stunde

Hat sie ihm lächelnd zugezählt.

Ruh aus bei ihm von heissem Wandern

Beschenk ihn leis mit Deiner Rast

Gib Deine Schätze keinem Andern,

Die Du zutiefst im Herzen hast. (P, S. 1)

Angesprochen wird hier nicht der Liebste, sondern die Sehnsucht, die von der besonderen Zuneigung einer Frau zeugen bzw. „Kunde“ geben soll. „Von ihrem Glück jedwede Stunde / Hat sie ihm lächelnd zugezählt.“ Bedingungslos ist diese Liebe einer Frau, die nur in ihren Gefühlen für den Mann zu existieren scheint.

Die Tatsache, dass rund die Hälfte der Gedichte in der überlieferten Mappe im Jahr 1913 geschrieben wurde und dabei einen klaren Schwerpunkt auf das Motiv der Liebe erkennen lässt, hat einen markanten biographischen Hintergrund: die Begegnung der zu diesem Zeitpunkt noch verheirateten Friderike von Winternitz, Mutter zweier Töchter, mit Stefan Zweig im Sommer 1912. Im Anschluss an ein zufälliges Treffen in einem Gasthof schreibt sie dem berühmten Schriftsteller einen persönlichen Brief – als bewundernde Leserin, aber auch als Dichterkollegin: „Ich dichte auch“, lautet der zentrale Satz.17 Es folgen persönliche Treffen, eine gemeinsame Reise durch Deutschland im Herbst, der Beginn einer langjährigen Liebes- und Arbeitsbeziehung.18

Es sind also die emotional und biographisch folgenschweren Ereignisse des Jahres 1912, die offensichtlich im Frühjahr darauf in die lyrische Arbeit Eingang finden bzw. diese möglicherweise auch erst anregen. Dabei scheint sich Friderike ‚Zweig‘ mit diesen Versen im zeittypischen Rahmen lyrischer Praxis einer 1882 geborenen Frau zu bewegen, die in die Trivialisierung der Lyrik, wie sie die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts prägt, hineingewachsen ist. Auf dem Markt sind zu jener Zeit unzählige Anthologien, die explizit für ein weibliches Publikum konzipiert sind: populäre, meist illustrierte Sammlungen für Mädchen und Frauen, die Themen wie Häuslichkeit, Freundschaft und Liebe in den Mittelpunkt stellen; daneben christliche Lyrik, Lebensratgeber, Gedenkbüchlein, Liedersammlungen etc. Häntzschel betont, dass derlei ‚poetische Hausschätze‘ und ‚erbauliche Lebensbegleiter‘ „kaum literarischer Ambitionen wegen, sondern in erster Linie aus therapeutischen Gründen veröffentlicht“ werden:19 In einer Zeit der rapiden Modernisierungsvorgänge, an denen vor allem der Mann aktiv teilnimmt, wird die Bewahrung der häuslichen Welt als Refugium hochgeschrieben und so kommt der Frau eine wesentliche Stabilisierungsfunktion zu. Die in diesem gesellschaftlichen Kontext für Mädchen und Frauen vorgenommene „Instrumentalisierung der Lyrik zu ethischen und moralisch-erbaulichen Mustern“20 ist beispielhaft für den gesamten Buchmarkt: harmonisch, gefällig und privat ist die Lyrik-Auswahl in den Anthologien, mit denen vermutlich auch die junge Fritzi Burger aufwächst. Dahingehend verwundert es nicht, dass man in den Gedichten Friderike ‚Zweigs‘ Elemente dieser Lektüren wiederfindet. Dazu gehört neben dem Bild der bedingungslos liebenden Frau, das aus den oben zitierten Versen spricht, auch die Hinwendung zu Gott, wie sie dem Gedicht „Gebet in den Frühling“, verfasst in Meran im März 1913, eingeschrieben ist:

Gebet in den Frühling

Steht schon der blühende Mandelbaum

Leuchtend im dunkelnden Tannengrund!

Sonniger Himmel, tiefblauer Traum

Mach mir mein bleiches Kindlein gesund.

Du, der Du Bäume lässt strahlen und glühen

Sollen sie goldene Früchte tragen

Lass auch mein Kindlein reifen und blühen

Nimm sie von ihm die lastenden Plagen.

Lehr es die zarten Glieder gebrauchen

Glücklich von Freuden der Kinder entführt –

Soll sein Füsschen in Träume nur tauchen

Wo es der Erde Wärme nicht spürt?

Bin ich denn nicht, mein Hort und Halt

All Deiner Wunder selig und voll

Klaglos hab ich voraus bezahlt

Herr, meines Glückes neidlichen Zoll.

Trag ich nicht auch verschwiegene Last

Still versehnt im gläubigen Herzen –

Schenk uns, oh Herr den Balsam der Rast

Nimm sie von uns die lastenden Schmerzen. (P, S. 2)

Wieder stehen Naturbilder und Frühlingsmotive am Beginn, hier allerdings als Kontrast zum eigentlichen Thema des Gedichtes: Das lyrische Ich wendet sich an Gott, um für das kranke Kind zu beten. Dafür erinnert sie den „Herr[n]“, ihren „Hort und Halt“, in der dritten Strophe an ihre Frömmigkeit: „Klaglos“ habe sie sich ihm stets zugewendet, „[s]till“ trage sie „im gläubigen Herzen“ auch eigene „verschwiegene Last“. Frömmigkeit und Gottesliebe spielen in zahlreichen Gedichten der Friderike ‚Zweig‘ eine große Rolle, auch noch in den späteren. „Du bist sehr arm, wenn Du nicht beten kannst“, lautet etwa der erste Vers eines titellosen, auf August 1967 datierten Gedichtes, in dem die Hinwendung zu Gott im Gebet als existenzielle Erfahrung im Mittelpunkt steht: „Es ist nicht Bitte nur um dies und das / Es ist die Weihe, der Du Dich vertraust“ (P, S. 23). Im Falle des 1913 in Meran verfassten Gedichtes, in dem das Gebet durchaus einer speziellen „Bitte“ gilt, lässt sich hingegen wiederum ein konkreter biographischer Hintergrund ausmachen: Im Frühjahr 1913 begibt sich Friderike von Winternitz mit ihren Töchtern nach Südtirol, um die kränkliche Tochter Suse ärztlich behandeln zu lassen. Dieser Aufenthalt gibt offenbar Gelegenheit zur Reflexion und literarischen Produktion, wobei eben nicht nur Liebesgedichte entstehen, sondern auch dieses ‚Gebet‘ anlässlich der Sorge um die kranke Tochter.

Damit mag man den Eindruck gewinnen, dass diese Lyrik in erster Linie eine Art Tagebuchfunktion übernimmt: das Schreiben von Gedichten zur Verarbeitung von alltäglichen Erfahrungen und zum Festhalten von Stimmungen. So scheint dieser Lyrik also jene „stillschweigende Übereinkunft“ eingeschrieben zu sein, die den Literaturbetrieb des 19. Jahrhunderts prägt: „die Frau als schöne Seele […] vermittle sich auf spontane Weise poetisch“ und „die adäquate Artikulationsform der schönen Weiblichkeit sei poetisches Dilettieren, das seinen Ort nicht in der Öffentlichkeit, sondern in der Sphäre des Privaten hat.“21 Die im Nachlass gefundene Mappe als Sammlung von größtenteils unveröffentlichten Texten präsentiert sich demgemäß als materielle Manifestation dieser ‚Gesetze‘. Wenn sich darüber hinaus das lyrische Ich vornehmlich als Liebende, Gläubige und Mutter präsentiert, findet man die Frau nicht zuletzt in eben jenen Rollen wieder, denen man im zeitgenössischen, auf ein weibliches Publikum ausgerichteten Buchmarkt begegnet – von den erwähnten Anthologien über die Verbreitung von Literaturgeschichten und Familienblättern, die die Rezeption der Lyrik wesentlich bestimmen und auch die weitere Produktion steuern.22 Die dahingehend als konventionell zu betrachtende Themenwahl entspricht schließlich der ebenso zu bemerkenden Tendenz zur einfachen Form und zur sehr verbreiteten strophischen Gliederung in Kombination mit einem vierhebigen, alternierenden Metrum.

Trotz dieser deutlichen Parallelen wäre es nun aber vorschnell und völlig verfehlt, Friderike ‚Zweigs‘ Gedichte rein als Belege für das „Verdikt vom weiblichen Dilettieren“23 zu bewerten. Vielmehr manifestieren sich in diesen Texten eben jene Spannungen, die auch ihrer Prosa eingeschrieben sind und die eine ganze Generation von künstlerisch oder intellektuell tätigen Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts begleiten. So repräsentiert Friderike ‚Zweigs‘ Lyrik das typisch weibliche Dilemma, sich zwischen den im öffentlichen Bewusstsein nach wie vor fest verankerten Geschlechterdiskursen und den neuen Möglichkeiten zur kreativen und intellektuellen Selbstschöpfung zu positionieren und auszudrücken.24

Zeichen emanzipatorischer Impulse: Liebe und Sexualität

Eine genauere Lektüre zeigt, dass Friderike ‚Zweigs‘ Gedichte keineswegs nur auf das Liebliche und Harmonische im Geiste der poetischen Hausschätze ausgerichtet sind. Sie weisen – im Gegenteil und ganz im Sinne der emanzipatorischen Impulse durch die Frauenbewegung im frühen 20. Jahrhundert – zahlreiche Elemente auf, die das Modell einer Lyrik als ethisch und moralisch erbauliches Muster für Frauen und Mädchen konterkarieren. Das betrifft in erster Linie die frühen Liebesgedichte, in denen das lyrische Ich nicht ganz so unselbständig und handlungsohnmächtig auftritt, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. In einem titellosen, auf das Jahr 1913 datierten Gedicht wird diesbezüglich eine bemerkenswerte Spannung erzeugt:

Doch glaube nicht, dass ich nicht gehen kann

So weit, dass mich Dein Aug nicht findet

Fühl ich mir einst, dass Deine Milde schwindet –

Denn Dich will [ich] nur gütig kennen

Und Dein Bild bewahren bis ich sterbe

Oh dass ein Kinderantlitz es beerbe!

Die Welt ist voll der Vielfalt und der Wunder

Streif Du hinaus ins bunte Land

Ich hüt daheim was sich mein Glück erfand. (P, S. 10)

Zwar scheint das lyrische Ich im Grunde jene Konzeption der Liebe zu idealisieren, die in einer bedingungslosen Hingabe und Selbstauflösung der Frau ihren Ausdruck findet; gleichzeitig wird dies offenbar aber als problematisch empfunden, insofern die fehlenden Voraussetzungen zu beklagen sind: die „Milde“ des Geliebten, den das Ich „nur gütig kennen“ möchte, „schwindet“. So muss die gefundene Lösung ambivalent bleiben: „Ich hüt daheim was sich mein Glück erfand“, lautet der letzte Satz. Obgleich man das Festhalten am Wunschbild als ein Zeichen reaktionärer weiblicher Selbstauflösung bezeichnen könnte, ist hier doch die explizite Markierung dieses erfundenen Glücks als Utopie bemerkenswert. Was das Gedicht demnach thematisiert, ist eine Desillusionierung, die der Frau die Potenz zur eigenen Welterfahrung und Reflexion bescheinigt, wie sie im traditionellen Geschlechterdiskurs der Zeit keineswegs vorgesehen ist.

Ein ambivalentes Frauenbild findet man auch in einem anderen titellosen Gedicht aus dem Jahr 1913. Aus den ersten Versen spricht ein Ich, das ganz in der Hingabe zu seinem angebeteten Gegenüber existiert, wobei der entschuldigende Gestus die unterwürfige Selbstlosigkeit zusätzlich unterstreicht:

Verzeih mir Lieber, dass mein Einsamsein

Mich so zu Dir gedrängt, zu Dir gebunden

dass ich in Dir mein süsses Heil gefunden,

dass ich nur Dich gesucht, nur Dich allein. (P, S. 3)

Ein „liebes Heimlichsein“ sei diese Liebe, wird erklärt, bevor folgende Verse eine Irritation mit sich bringen:

Glaub Lieber nicht, dass ich durch diese Liebe

Den Kindern nicht mehr treu wie vordem bin

Ich lieb sie sehr, bin für sie Dulderin

Doch wohnen in mir viele heissen [sic] Triebe. (P, S. 3)

Das Motiv der Liebe wird an dieser Stelle entscheidend erweitert, indem sich das lyrische Ich als liebende Mutter und zugleich als begehrende Frau erklärt. Mit der Erwähnung „neuer Sehnsucht, liebste Frucht zu tragen“, und der Vorstellung, dass „unsre Körper sich nun wieder binden“, wird die Akzentuierung der sexuellen Liebe noch einmal bestätigt, bevor sich die sprechende Stimme am Schluss diesbezüglich wieder zurückhaltender gibt:

Dies ist Dein Herz, verweil jedwede Zeit

Das Haus war lang verwahrt, nun steht’s bereit.

Und wenn Du nahst erglüht es in Entzücken. (P, S. 3)

Das verschenkte Herz aktualisiert das Weiblichkeitsbild der Eingangsverse, und doch mündet das Gedicht mit der Metapher des Hauses, das „erglüht […] in Entzücken“, am Ende in einem Bekenntnis zum erotischen Begehren. Es sind subtile, aber unmissverständliche Ansätze eines Ausbrechens aus der konventionellen Frauenrolle, die ihre formale Entsprechung finden, indem die strophische Gliederung völlig aufgegeben wird, während aber das Schema des umschlingenden Reims konsequent durchgehalten wird.

Ambivalenzen und Widersprüche zwischen traditionellen und progressiven Weiblichkeitsentwürfen begegnen in so manchem Gedicht in Friderike ‚Zweigs‘ Mappe. Sie sind ein charakteristisches Merkmal des weiblichen Schreibens im frühen 20. Jahrhundert, insofern Visionen weiblicher Autonomie unter dem nachhaltigen Einfluss der herrschenden Geschlechterdiskurse stehen.25

Dahingehend mag die Explizitheit, mit der die Autorin bisweilen Sexualität, Erotik und weibliche Lust thematisiert und damit sämtliche zeittypischen Konventionen sprengt, überraschen. Ein Auszug aus dem Gedicht „Frühling 1915“ soll hier als Beispiel dienen:

Frühling 1915

Du heissfeiner Körper

Schnee über Blut

Aus all Deinen Poren

Küss ich mir Glut

Du Hals aus Seide

Du Jünglingsbrust

Augenweide

Du männliche Lust!

Ich ernte mir Wunder

Heimlich gesät

Geliebter Zunder

Liebesmet!

[…] (P, S. 14)

In der Unverblümtheit, mit der das lyrische Ich über die körperliche Anziehungskraft des Gegenübers und die eigene weibliche Lust spricht, wird die sexuelle Parität der Geschlechter als Selbstverständlichkeit ins Feld geführt. Sie wird auch im Gedicht mit dem Incipit „Komm gib mir Deinen Duft“ großgeschrieben:

Komm gib mir Deinen Duft

Und lass uns heute ganz verschwenden

Die Gluten, die die Sinne lohend spenden

Und die wie Balsam zittern in der Luft.

Lass sie uns schlürfen, dass sie uns beschwingt

Wir fühlen wie der Geist in nichts zerrinnt

Ein Stümper, der sich eines Vers besinnt

Wenn ihm das Blut die besten Lieder singt. (P, S. 10)

Anstatt die Sexualität explizit zu benennen, drückt sich die Erotik in der Betonung der sinnlichen Erfahrungen aus. Indem das lyrische Ich dabei selbstbewusst und fordernd auftritt, gerät das erotische Begehren zur weiblichen Handlungsmacht, wie sie auch im folgenden Gedicht mit dem Incipit „Dies war mir wie ein Flammentanz“ von Mai 1913 zum Ausdruck kommt:

Dies war mir wie ein Flammentanz

Hoch über mir sah ich die starre Glut

Der Küsse wildgewebter Kranz

Flocht sich mir ein und wurde Blut.

Flocht sich mir ein und machte mich so stark

Dass ich mich selbst in alle Himmeln trug

Und meiner Thränen oft gefüllter Krug

zersprang. (P, S. 7)

Anders als in „Frühling 1915“ wird die Sexualität hier in bildlichen Vergleichen verarbeitet, wobei die Motive „Flammen“, „starre Glut“, der „wildgewebte Kranz“ und „Blut“ vor dem Hintergrund der erwähnten „Thränen“ eine ambivalente Stimmung erzeugen. Die ‚Stärke‘, mit der das lyrische Ich aus dieser Konfiguration hervorgeht, bedeutet damit eine umso größere Handlungsmacht als Zeichen weiblicher Selbstbestimmtheit.26 Dies unterstreicht auch der Versuch einer Loslösung von der ‚einfachen‘ Form. Obgleich die ersten Verse mit den üblichen vierhebig alternierenden Zeilen im Kreuzreim gehalten sind, sorgen doch die generelle Aufgabe der strophischen Gliederung sowie die durchgängig männlichen Kadenzen für eine Irritation. Auffällig ist auch der Wechsel zu fünf Hebungen in der thematisch so einschneidenden fünften Verszeile: „Flocht sich mir ein und machte mich so stark“. Schließlich bedeutet das Enjambement zum Schluss ein deutliches Signal der formalen ‚Befreiung‘.

Mit den hier zu beobachtenden Ansätzen greift Friderike ‚Zweig‘ in ihren Gedichten jene zeitgenössisch innovativen Tendenzen auf, wie sie dank der emanzipatorischen Impulse der Frauenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts öffentliche Verbreitung auf dem Buchmarkt finden. Anthologien wie etwa Frauenlyrik unserer Zeit, herausgegeben von Julia Virginia, versammeln Gedichte von Frauen für Frauen, in denen Geschlechterrollen mitunter auch kritisch reflektiert und Visionen weiblicher Selbstschöpfung entworfen werden.27

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass in den Gedichten der Friderike ‚Zweig‘ die Thematisierung der Möglichkeiten weiblicher Künstlerschaft keine Rolle zu spielen scheint, wohingegen diese in der Prosa ein zentrales Motiv darstellt. In der Erzählung Die Liebe ist die Gefahr des Einsamsten (1904) steht etwa die angehende Malerin Lorle Lichtweg im Mittelpunkt; zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang vor allem auch der Roman Der Ruf der Heimat (1914), in dem sich die Autorin anhand der Protagonistin Stefa Lun, die von einem selbstbestimmten Leben als Künstlerin träumt, nicht zuletzt mit den zeitgenössischen Debatten von Weiblichkeit und Künstlerschaft auseinandersetzt.28 Nichtsdestotrotz ist ihre Lyrik gleichermaßen den Fragen weiblicher Autonomie in der Kunst verpflichtet, auch wenn diese nicht unmittelbar thematisch durchgespielt werden. Vielmehr erfolgt dies auf der performativen Ebene, wenn die Gedichte in verschiedener Hinsicht deutlich machen, dass sie künstlerischen Status für sich beanspruchen. So wird sichtbar, welche Strategien Friderike ‚Zweig‘ verfolgt, um sich als künstlerisch tätige Frau ihrer Handlungsspielräume zu versichern und sie durch eine gezielte Autorschaftsinszenierung zu erweitern.

Künstlerische Selbstinszenierung

Man mag versucht sein, die Gedichte in Friderike ‚Zweigs‘ Mappe unter dem Etikett der ‚Gelegenheitsdichtung mit Tagebuchfunktion‘ zu subsumieren: Dass sich die 1913 entstandenen, oben besprochenen Verse der beginnenden Liebesbeziehung mit Stefan Zweig verdanken, liegt auf der Hand. Hingewiesen wurde auch bereits auf den Zusammenhang mit der tatsächlichen Mutterschaft der Autorin im Gedicht „Gebet in den Frühling“ (P, S. 2).29 Interessant sind außerdem zwei Gedichte, die im Juli 1913 von einem Museumsbesuch inspiriert wurden: „Antiquitäten“ und „Vor Hugo Wolfs Klavier“ (P, S. 8). Auch die späteren Gedichte lassen konkrete biographische Bezüge erkennen: „An Freund und Feind“ von 1915 (P, S. 12) und „Ihr Ungebornen!“ von 1916 (P, S. 17) sind beispielsweise Antikriegsgedichte, die in jenen Jahren entstehen, in denen sich Friderike von Winternitz zunächst dem Allgemeinen Österreichischen Frauenverein anschließt und beginnt, sich in der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit zu engagieren.30 Das Gedicht „Mir zum Troste“ von 1917 (P, S. 19) wurde anlässlich des Lawinentodes eines befreundeten Ehepaars verfasst. Die Verse in „Dein Haus“ von 1917 beruhen offensichtlich auf der Tatsache, dass sich Stefan Zweig in diesem Jahr dazu entschließt, seinen Wohnsitz von Wien nach Salzburg zu verlegen: „Die Stadt ist nahe, doch Du siehst sie nicht“ (P, S. 20) verweist auf die Lage des sogenannten ‚Paschinger Schlößls‘ auf dem Kapuzinerberg.31 Im selben Jahr verarbeitet sie im Verweis auf „Giftblumen“, einen „Dornenkranz“ und ein „[f]iebriges Glühen“ die zähe Entstehungsgeschichte von Stefan Zweigs Buch über Dostojewski. „Kalksburg, im Garten, als Stefan an ‚Dostojewski‘ arbeitete. 23. Mai 1917“, lauten die Angaben zum Gedicht (P, S. 21).32 In den späteren Gedichten ab 1967 dominiert die Auseinandersetzung mit dem Prozess des Alterns und dem Tod („Der Tod das zweite Klammerzeichen“; P, S. 24) sowie die tröstende Wirkung des Gebets („Du bist sehr arm, wenn Du nicht beten kannst“, P, S. 23).

Vor dem Hintergrund dieser durchgängigen engen Bindung des lyrischen Schaffens an konkrete Ereignisse oder Lebensphasen der Autorin erscheint die Wahl der Form Gedicht als ein umso deutlicheres Signal für ein bewusstes künstlerisches Labelling der Texte. Dieses erfolgt mitunter auf humoristische Weise, wenn sich das lyrische Ich in dem Gedicht „Komm gib mir Deinen Duft“ von der gebundenen Rede distanziert: „Ein Stümper, der sich eines Vers besinnt“, heißt es hier, die strophisch und in Paarreim gekleideten erotischen Bilder unterbrechend (P, S. 10).

Für einen dezidiert künstlerischen Zugang der Autorin spricht nicht zuletzt die Beobachtung, dass sie immer wieder versucht, sich stilistisch von den Konventionen der einfachen Form freizuspielen und verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten auszuprobieren und zu variieren. Eine wichtige Rolle übernimmt hier offenbar auch der Rückgriff auf traditionsreiche Muster wie etwa die Ballade für „Skalde Tod“ (P, S. 5) oder das Sonett für das bereits erwähnte Gedicht „Antiquitäten“ (P, S. 8) oder auch „Kind Nimmersatt“ (P, S. 12) und „Mir ist, als hätte nur ein Traum gesprochen“ (P, S. 13). Nicht zuletzt weisen derlei Formzitate ebenso wie die Übersetzung eines Gedichtes von Marceline Desbordes-Valmore die Autorin als kunstsinnige Leserin aus (P, S. 18).33

Diese Selbststilisierung rückt noch einmal jene beiden Gedichte in den Mittelpunkt, die sich einem Museumsbesuch verdanken, worauf mit dem Zusatz „Museum der Stadt Wien, VII/1913“ unter dem zweiten Gedicht explizit hingewiesen wird (P, S. 8). Ein genauerer Blick sei in diesem Zusammenhang auf „Vor Hugo Wolfs Klavier“ gerichtet:

Vor Hugo Wolfs Klavier

Du stummer Flügel, dem die blasse Hand

Des grossen Liedersängers Klang entführt

Weit in die Jahre, Orplid fernes Land

Hat so Dein Athem uns ans Herz gerührt?

Vor Deiner Gottheit beugen

Sich unsre Seelen ganz

Und schwingen selig mit

In Deinem späten Glanz. (P, S. 8)

Friderike ‚Zweig‘ beweist hier ihr vielfältiges künstlerisches Interesse und ihre Beschlagenheit auch abseits des Mainstreams weiblicher Kunstrezeption, insofern kaum davon auszugehen ist, dass ihre Zeitgenoss:innen Hugo Wolfs Kompositionen breit rezipiert haben. Zudem nimmt dieses Gedicht unmittelbaren Bezug auf Eduard Mörike. Des „grossen Liedersängers Klang“, der in „Orplid fernes Land“ führt, zitiert unmissverständlich Gesang Weyla’s: „Du bist Orplid, mein Land! / Das ferne leuchtet“, lauten die beiden ersten Verse dieses Gedichtes, das von Hugo Wolf tatsächlich vertont worden ist. Und auch das Bild der vor Gott sich beugenden Seelen entspringt dieser Vorlage, wo es heißt: „Vor deiner Gottheit beugen / Sich Könige, die deine Wärter sind.“34

Mörike lässt sich ebenso als Inspiration für das auf demselben Blatt zu findende ‚Dinggedicht‘ „Antiquitäten“ annehmen: Wenn über einen „alte[n] Kasten in des Trödlers Fenster“ sinniert wird, fällt die Aufmerksamkeit auf „eines Weibes Marmorbildnis“, das sodann direkt angesprochen wird – „Du weisses Weib wo bist du schon gestanden“. Die direkte Anrede eines als Kunstwerk verehrten Gegenstandes aus weißem Marmor sowie die angedeutete Erotik stellen Verbindungen her zu Mörikes Auf eine Lampe.35

Ein Zusammenhang dieser Art lässt sich auch zwischen dem expressionistisch anmutenden Antikriegsgedicht „Ihr Ungebornen!“ und Georg Trakls Grodek feststellen. Dafür sorgen lexikalische und semantische Übereinstimmungen, insbesondere die Tatsache, dass im letzten Vers von Trakls Gedicht von den „ungebornen Enkel[n]“ die Rede ist.36

Zahlreiche weitere Gedichte in Friderike ‚Zweigs‘ Mappe erweisen sich in ähnlicher Form als ‚Resonanzen‘ auf lyrische Vorbilder.37 Anklänge an Rainer Maria Rilkes Stunden-Buch finden sich etwa in „Der Schlaf der Kinder“ (P, S. 4)38 ebenso wie in „Bergwind zur Nacht“ (P, S. 6).39 Ferner lassen sich in dem oben bereits zitierten Gedicht „Unter einem Blütenbaum“ (P, S. 3) sowohl Reminiszenzen an Heines Leise zieht durch mein Gemüth als auch auf Goethes Selige Sehnsucht erkennen.40 Auf Goethe beruft sich die Autorin nicht zuletzt mit dem Titel „Lied der Suleika“ (P, S. 1). Das auf den 20. Februar 1913 datierte Gedicht ist das erste in ihrer Mappe, und so eröffnet ein Bezug auf die Sammlung Westöstlicher Divan den Reigen der Liebesgedichte im Geiste der Begegnung mit Stefan Zweig wenige Monate zuvor.

Mit diesen beispielhaften intertextuellen Querverweisen ergibt sich ein interessantes Bild hinsichtlich Friderike ‚Zweigs‘ künstlerischem Auftritt. Obgleich Fragen weiblicher Handlungsspielräume nicht explizit thematisiert werden, ist die Auseinandersetzung damit doch wesentlicher Bestandteil ihrer Gedichte: Mit den Bezugnahmen auf Namen und Werke der Weltliteratur schreibt sie sich in große Autorschaften ein und vollzieht so eine Form der ‚Aneignung‘ im Zusammenhang mit der Arbeit an der eigenen Autorschaft. Freilich ist zu bedenken, dass es dieser Schriftstellerinnengeneration an weiblichen Vorbildern fehlt und notwendigerweise auf männliche Traditionen zurückgegriffen werden muss.41 Für die literarischen ‚Aneignungen‘, wie sie Friderike ‚Zweig‘ in ihrer Lyrik performiert, braucht es aber sicher ein gewisses Maß an künstlerischem Selbstbewusstsein. In diesem Zusammenhang sei noch einmal an ihren ersten Brief an Stefan Zweig erinnert, in dem sie sich bewusst nicht nur in der Rolle der bewundernden Leserin, sondern explizit als Kollegin vorstellt. Insofern die beiden eine über fast zwei Jahrzehnte währende Liebes- und Arbeitsbeziehung pflegen, verwundert es nicht, dass nicht nur die Motive von Liebe und Leidenschaft, die in den frühen Gedichten dominieren, auf diese Verbindung verweisen; Bezüge zu Stefan Zweig bestehen auf unterschiedlichen Ebenen. So ist etwa das Prinzip der ‚Autorschaft als Leserschaft‘, wie es ihrer Lyrik mehrfach eingeschrieben ist, auch ein wesentliches Charakteristikum seines lyrischen Werks.42 Hinzuweisen ist hier vor allem auf den Zyklus Die frühen Kränze, wo Stefan Zweig zahlreichen Gedichten literarische Zitate – etwa von Leopardi, Keats, Grillparzer, Goethe, Dante oder aus der Bibel – als Motti voranstellt.43 Die neoromantischen und/oder symbolistischen Züge dieser Verse Stefan Zweigs schlagen sich zudem beispielsweise in Friderike ‚Zweigs‘ Gedicht „Dämmern“ von 1916 nieder:

Dämmern

Manchmal geschieht es, dass ein Blick, ein Zeichen,

und auch die Art, ein Wort zu sagen,

Dich fortführt zu verganenen Tagen,

Die wachen Stunden fühlst du sanft entweichen.

Die alten Strassen siehst du nächtens wieder,

Zwei Augen, die sich zu dir neigen,

Und fühlst der Gärten dunkles Schweigen

Vorübergleiten durch verhängte Lider.

Ein Zauber streift dich von verschollnem Wort,

Wie leiser Hände zärtlich Rühren,

Stehst vor den längst verschloss’nen Türen,

Weisst traumhaft nun nichts mehr von Zeit und Ort.

Und bist verwandelt doch und dein Gebaren,

Hast andere Augen, andere Hände,

Und um dich fremde Gegenstände,

Und was du sonst dir schufst in all den Jahren.

Du fühlst von neuem deine alten Wunden,

Die du dir selbst mit leichter Hand geschlagen.

Und musst sie nun wie einen Makel tragen.

Und dennoch liebst du diese dunklen Stunden. (P, S. 18)

Eine besondere Verbindung im Hinblick auf Thematik und Stilgestus ist zudem zwischen Friderike ‚Zweigs‘ frühen Gedichten und Stefan Zweigs lyrischem Frühwerk im Band Silberne Saiten zu erkennen.44 Jedenfalls lassen die Bezüge zu Stefan Zweig und seinem Werk zudem erkennen, dass die literarischen ‚Aneignungen‘ der Friderike ‚Zweig‘ nicht als Epigonentum oder reine Formzitate misszuverstehen sind. Vielmehr lassen sie sich als eine Form der Kommunikation begreifen. Das sei beispielsweise an dem Gedicht mit dem Incipit „Wieder grüsst ein heller Morgen“ gezeigt:

Wieder grüsst ein heller Morgen

Seelig der Erde thaufeuchten Schoss

Weckt die ersten kleinen Blumen

Leuchtet im Gras und glitzert im Moos.

Von meiner Türe, hinter den Bäumen

Seh ich Dein Schloss, Dein ragendes Haus

Sonne funkelt in den Fenstern

Doch der liebste Herr ist aus.

Wie ich da in Träumen sinne

Fällt ein Blatt in meine Hand

Schwalben trugen’s auf den Schwingen

Aus der Sehnsucht liebem Land.

Frohe Lippen trinken durstig

Was es hold zu sagen weiss

Liebes, leises weisses Blättchen

Wirst von ihren Küssen heiss.

Sonne hab ich Deine Gluten?

Sieh, ich leuchte ja wie Du,

Denn auch ich, ein Kind des Himmels

Strahl Ihm lichte Grüsse zu. (P, S. 2)

Diese Verse, geschrieben am 13. März 1913 in Meran, sind als eine Antwort auf ein Liebesgedicht zu erkennen, das Stefan Zweig Anfang März 1913 von einem Aufenthalt in Paris übermittelt und später unter dem Titel Wie die Schwalbe… in den Band Die gesammelten Gedichte aufnimmt.45 Es sind markante Lexeme wie „Schwalbe“, „Schwinge“, „Glut und Sehnsucht“, entlang derer sich der lyrische Dialog entfaltet.

Ein ganz anderes Sujet liegt dem Gedicht „An Freund und Feind“, geschrieben im März 1915, als Reaktion auf einen Text von Stefan Zweig zugrunde:

An Freund und Feind

Säet nicht den Hass

Ihr kennt nicht seiner Früchte herben Saft

So wie Ihr Mehl spart von dem Überfluss

Vergeudet nicht im Hassen das Gefühl,

Nie flehten arme Menschenaugen

So um Liebe.

Säet nicht den Hass

Es bleibt von seiner Spur ein Brandmal Euch,

Das frisst wie Rost an Eurer Zukunft Freuden

Seid Ihr nicht Brüder noch im grossen All

Und einem Gott in Leiden untertan?

Wacht auf zur Zeit

Seht jetzt hinaus

Der Frühling schmückt aufs Neue nun die Erde

Man nahm ihr Mark und hat ihr Blut gegeben

Doch sie streut Hass nicht, strömt nur Leben aus

Oh lasst der eignen Seele Blüten spriessen

Säet nicht den Hass! (P, S. 12)

Dieses Gedicht ist nicht allein eine literarische Manifestation von Friderike ‚Zweigs‘ oben bereits erwähnter Hinwendung zum Pazifismus; mit dem Titel „An Freund und Feind“ gibt es sich als unmittelbare ‚Antwort‘ auf Stefan Zweigs Text An die Freunde in Fremdland zu erkennen. Dieser Essay, erschienen am 19. September 1914 im Berliner Tageblatt, ist Ausdruck einer bemerkenswerten ambivalenten Haltung zu Kriegsbeginn, bevor sich Stefan Zweig – nicht zuletzt im Austausch mit Romain Rolland und durch die Erlebnisse bei einer Reise in das zerstörte Galizien im Frühsommer 1915 – einem konsequenten Pazifismus verschreibt.46 Betont er 1914 noch seine tiefe Verbundenheit mit den Freunden im nun feindlichen Ausland, vollzieht er doch eine deutliche Distanzierung zugunsten eines glühenden Patriotismus und einem Aufgehen in der Masse des eigenen Volkes: „[I]ch bin in diesen Tagen nicht der Gleiche, der mit euch saß, mein Wesen ist gleichsam umgewandt und das, was in mir deutsch ist, überflutet mein ganzes Empfinden. […] Heute ist das Maß verwandelt, und jeder Mensch nur wahr durch Gemeinsamkeit mit seiner Nation.“47 Dieser Text hat nicht nur Freunde wie Romain Rolland enttäuscht,48 sondern scheint auch die Lebensgefährtin irritiert zu haben. Es ist auffällig, dass Friderike ‚Zweig‘ ein halbes Jahr später ein pazifistisches Gedicht schreibt, in dem sie die mehrfach wiederholte Formel „Säet nicht den Hass“ gleichermaßen „An Freund und Feind“ richtet. „Seid Ihr nicht Brüder noch im grossen All / Und einem Gott in Leiden untertan?“, lauten die beiden zentralen Verse, die in den Kern von Stefan Zweigs Argumentation führen und sie aushebeln.

Kaum zwei Jahre zuvor, im Sommer 1913, adressiert sie ihn auf ganz andere Weise, wenn sie ihrem Museums-Gedicht „Antiquitäten“ folgende Worte voranstellt: „Lieber, dies ersann ich im Wandern durch das Museum inmitten der alten Truhen und Spinette. Ist es sehr schlecht?“ (P, S. 8) Mit Blick auf Friderike ‚Zweigs‘ selbstbewussten Habitus und künstlerischen Werdegang fällt es schwer, zu glauben, diese Worte seien ernst gemeint; sie scheinen vielmehr Signum ihrer Flexibilität des Rollenspiels zu sein, auf dem schwierigen Parkett der weiblichen Künstlerschaft an der Seite des berühmten Schriftstellers.

Schluss

Das künstlerische Bewusstsein von Friderike ‚Zweig‘ ist schon in jungen Jahren sehr ausgeprägt. Das zeigt sich zunächst in ihrem Bemühen, ihre Texte bereits als 20-Jährige in Zeitungen und Zeitschriften zu veröffentlichen und mit 1904 mit Die Liebe ist die Gefahr des Einsamsten die erste selbständige Publikation vorzulegen. Es ist sicher kein Zufall, dass die zentrale Figur Lorle Lichtweg den Traum verfolgt, Malerin zu werden, obgleich hier weniger das Künstlerinnendasein in Frage steht als vielmehr die „Möglichkeiten und Fähigkeit, sich als Frau[ ] bzw. Mensch[ ] glücklich auszuleben“.49 Die Protagonistin des Romans Der Ruf der Heimat kämpft sich hingegen explizit auch als Künstlerin durch eben jene Fragen weiblicher Handlungsspielräume, wie sie die Autorin und mit ihr eine ganze Generation von künstlerisch tätigen Frauen zwangsläufig beschäftigen. Die Tendenz, dass emanzipatorische Ansätze hier nicht durchgehalten werden, weil die Loslösung von konventionellen Geschlechterbildern noch nicht ganz gelingt, spiegelt den Zwiespalt zwischen den neuen Möglichkeiten zur geistigen und künstlerischen Entfaltung und den weiterhin in der Gesellschaft herrschenden Vorbehalten dagegen. Für das Erscheinen des Romans im Jahr 1914 mögen bereits die Beziehung mit Stefan Zweig und seine Position im Literaturbetrieb unterstützend gewirkt haben.50 Verhandelt werden jedenfalls jene Voraussetzungen, in die Friderike ‚Zweig‘ mit ihren ersten literarischen Schritten hineinwächst. Das eigene Schreiben wird dabei als essentieller Teil des Lebens wahrgenommen, wie man dem Briefwechsel mit Stefan Zweig entnehmen kann. Hinzu kommt, dass sie das Schreiben nicht nur als persönlich erfüllende Beschäftigung erfährt, sondern auch als Erwerbsmöglichkeit nutzt, um sich und die Kinder in einer Zeit der finanziellen Bedrängnis durchzubringen.51

Angesichts dieses großen Stellenwerts, den das Schreiben und Publizieren zeitlebens hat, ist es umso auffälliger, dass aus dem lyrischen Œuvre kaum Veröffentlichungen vorliegen. Vermutlich beobachtet Friderike ‚Zweig‘ das literarische Feld und seine genderspezifischen Gesetze im frühen 20. Jahrhundert sehr genau. Frauen, die im Literaturbetrieb Fuß fassen wollen, versuchen das zu dieser Zeit vor allem mit Erzählprosa, wobei neben dem Roman die kleine Form (Erzählung, Novelle) besonders gepflegt wird, um die Texte leichter in Zeitschriften unterbringen zu können.52 Dass Friderike ‚Zweigs‘ Œuvre auch mehrere Romane umfasst, zeugt von einem besonderen künstlerischen Mut bzw. Selbstbewusstsein, obgleich freilich ihre Situation an der Seite des berühmten Schriftstellers Stefan Zweig und die Unterstützung durch seine Netzwerke zu berücksichtigen sind.

Mit Blick auf die überlieferte Mappe liegt nun die Vermutung nahe, dass für Friderike ‚Zweig‘ im frühen 20. Jahrhundert nicht nur die Begegnung mit Stefan Zweig, sondern auch innovative Anthologien wie Frauenlyrik unserer Zeit eine neue Inspiration für das eigene lyrische Schaffen bedeuten, insofern dieser Gegenentwurf zu den bis dahin verbreiteten Sammlungen generell die Modalitäten des Anthologiekonsums von der passiven Leserschaft zur kreativen Handlung verändert.53 Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass Friderike ‚Zweig‘ die Trivialisierung, von der sich die Lyrik in dieser Zeit erst langsam erholt, und das herrschende „Verdikt vom weiblichen Dilettieren“54 dennoch als große Barriere wahrnimmt. Im Bemühen, literarisch zu reüssieren und sich als Schriftstellerin zu etablieren, ist ihr möglicherweise das Risiko zu groß, dass ihre Gedichte einerseits als ‚poetische Hausschätze‘ missverstanden oder – im Falle der erotischen Verse – als unmoralisch und anstößig stigmatisiert werden könnten. Obgleich also die im Nachlass gefundenen Gedichte im Bereich des Privaten verschlossen geblieben sind, zeugt doch die besondere Überlieferungslage von ihrem außerordentlichen persönlichen Wert für die Autorin. Vor dem Hintergrund der Fluchtgeschichte ist es umso erstaunlicher, dass in der Mappe „FMZ Poems“ ausgerechnet so viele Gedichte aus dem Jahr 1913 enthalten sind. Eben diese Arbeiten müssen für die Autorin einen besonderen Schatz dargestellt haben: als Dokumente der Erinnerung, an Stefan Zweig und die Beziehung mit ihm; offenbar aber auch als Dokumente einer sehr produktiven künstlerischen Phase, bevor sie sich dem Großschriftstellerprojekt ihres Ehemannes widmet.

Thematisch und formal manifestieren sich in Friderike ‚Zweigs‘ lyrischen Texten verschiedene Versuche, die zeitgenössischen Handlungsspielräume weiblicher Künstlerschaft und Intellektualität auszuloten. Und obgleich die Autorin Anfang des 20. Jahrhunderts in der Gattung Lyrik wenig Chancen zu sehen scheint, um sich künstlerisch zu emanzipieren, betreibt sie das Schreiben von Gedichten offenbar stets bewusst als Kunstform. Das zeigt sich an den formalen Variationen ebenso wie an den poetischen ‚Aneignungen‘ und Dialogen mit Traditionen und gewichtigen Vorbildern. Auffällig ist dahingehend nicht zuletzt, dass von dem Gedicht „Gleichviel“ zwei Versionen vorliegen (P, S. 14-16), die den ersten Eindruck des schnellen, anlassbezogenen Skizzierens alltäglicher Erlebnisse noch einmal widerlegen. Auch das Gedicht „Antiquitäten“ weist mit zwei Fassungen für die letzte Verszeile Überarbeitungsspuren auf (P, S. 8).55

Die Gedichte der Friderike ‚Zweig‘ erweisen sich damit nicht zuletzt als Dokumente einer sorgfältigen Arbeit an der eigenen Autorschaft. Dabei zeigt die Materialität der Überlieferung einmal mehr, wie geflissentlich sie diese bis zu ihrem Tod betreibt. Während sie sich nach Stefan Zweigs Suizid im Exil auf die Arbeit am postumen Bild des Schriftstellers konzentriert und sich die eigene Autorschaftsimago vor allem aus den (auto-)biographischen Schriften und in der Bezugnahme auf den verstorbenen Ex-Mann speist, rückt am Lebensabend das bis zuletzt im Privaten gehaltene lyrische Schaffen wieder ins Bewusstsein. Ob die Zusammenstellung der Gedichte im Austausch mit Donald Prater tatsächlich mit dem Ziel einer späteren Publikation erfolgt ist, bleibt offen. Es ist jedenfalls ein spezifisches Nachlassbewusstsein,56 dem sich die Existenz der Sammlung „FMZ Poems“ überhaupt erst verdankt und das die Mappe zu einem so brisanten Dokument weiblicher Autorschaft im 20. Jahrhundert macht.

Abbildungsnachweis: Mappe FMZ POEMS – TRANSCRIPTS aus dem Nachlass Friderike Zweigs, Literaturarchiv Salzburg. Fotos: Literaturarchiv Salzburg

Peer Review

Rechte: CC-BY 4.0

Empfohlene Zitierweise: Martina Wörgötter: „Lyrisches Leben. Zur Autorschaft in den Gedichten Friderike ‚Zweigs‘“, in: Figurationen des Übergangs, Jg. 2024, S. 1–22. DOI: 10.25598/transitionen-2024-1 <https://transition.hypotheses.org/2204>