„Stümper, aber universell“. Peter Handke als zeichnender Schreiber und Giorgio Agambens Entwurf einer „neuen poiēsis“ in „Der Mensch ohne Inhalt“

Beitrag von Anna Estermann

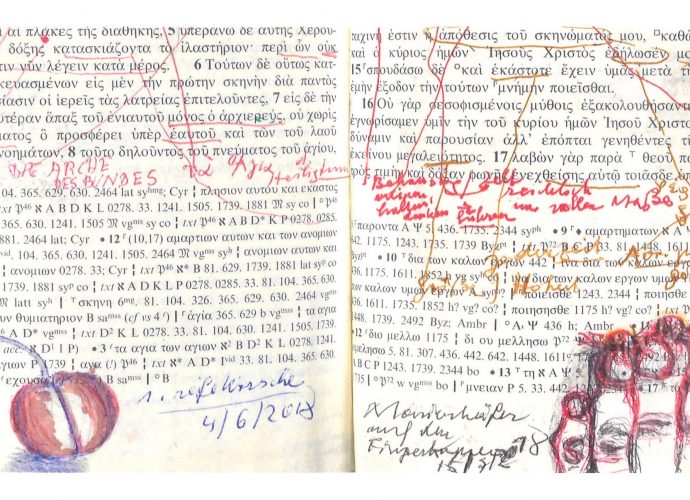

Auf dem Vorsatzblatt von Peter Handkes Zeichnungen ist das Faksimile eines farbig annotierten Ausschnitts aus dem Novum Testamentum Graece zu sehen (Abb. 1).[1] Die beiden Abbildungen unterhalb des Textes eröffnen den Band in ihrer unterschiedlichen Ausgestaltung programmatisch, indem sie zwei Typen von Zeichnungen aus Handkes grafischem Œuvre repräsentieren: Die Plastizität der 1. reife[n] Kirsche am linken unteren Bildrand, die mit dem Datum des 4. Juni 2018 versehen ist, wird durch differenzierte Farbgebung und Schattierung erreicht; die Marienkäfer auf den Fingerkuppen der linken Hand vom 15. Juli 2018 auf der rechten Seite des Vorsatzes wirken im Vergleich zur Kirsche ungelenk. Die ‚Wohlgestalt‘ der Kirsche und das ‚Ungeschliffene‘ der Hand resultieren wohl aus der jeweiligen Wahrnehmungssituation, in der sie gezeichnet wurden; die ‚Statik‘ der Kirsche ermöglicht eine vergleichsweise geduldige und präzise Ausgestaltung, wohingegen die Flüchtigkeit der Marienkäfer-Szene die Schroffheit der Skizze bedingt.

Auch andere Zeichnungen weisen ihre Entstehungszeiten und -orte aus, was darauf schließen lässt, dass Handke nicht aus dem Kopf zeichnet, sondern sich überwiegend an Motiven versucht, die ihm unterwegs oder, wie im Fall der Kirsche und der Marienkäferhand, beiläufig während der aushäusigen Lektüre begegnen. Die zentrierte Stellung des Faksimiles auf dem Falz des Vorsatzes legt zunächst die Annahme nahe, es sei hier die untere Hälfte einer Doppelseite aus Handkes Leseexemplar des griechischen Neuen Testaments abgebildet. Bei genauerem Hinsehen lassen die verschobenen Satzspiegel und die unterschiedlichen Farben der Anmerkungen aber noch vor Lektüre des Textes erkennen, dass dieser Zusammenhang fingiert ist. Es sind die datierten Zeichnungen, die einen neuen Zusammenhang stiften; sie markieren Zeitstellen in der Gesamtstruktur der neutestamentlichen Schriften und verweisen auf Handkes Lektüreprozess. Die Spiegelseite zeigt einen Auszug aus dem Brief an die Hebräer, die Verse auf dem fliegenden Blatt stammen aus dem zweiten Brief des Petrus. Im Verlauf der sechs Wochen, die zwischen den vermerkten Daten liegen, mag Handke seine tägliche studierende Lektüre mit dem Brief des Jakobus und dem ersten Petrus-Brief fortgesetzt haben.

Handkes Zeichnungen erschienen 2019 bei Schirmer/Mosel. Der Band versammelt 104 grafische Blätter aus seinen Notizbüchern (die Faksimiles aus dem Novum Testamentum Graece eingerechnet, sind es 106 Farbtafeln); die Mehrzahl der Zeichnungen war bereits in Vor der Baumschattenwand nachts (2016) enthalten.[2] Diese bislang letzte publizierte Sammlung mit einer Auswahl an Notaten trägt den Untertitel Zeichen und Anflüge von der Peripherie 2007–2015. Handke kam dem Vorschlag des Galeristen Klaus Gerrit Friese nach, seine grafisch festgehaltenen „Zeichen und Anflüge“ in dessen Berliner Galerie zu zeigen und entnahm seinen Notizbüchern die unverkäuflichen Blätter. Nachdem sie 2017 in Berlin zu sehen waren, sind sie inzwischen möglicherweise in den Bestand des Deutschen Literaturarchivs Marbach übergegangen, das im selben Jahr 154 der hemdtaschengroßen Journale angekauft hat. Als Katalog zur Ausstellung ist 2019 der schön gestaltete Zeichnungen-Band mit einem Essay des italienischen Philosophen Giorgio Agamben verlegt worden.

Handke begann Mitte der siebziger Jahre damit, sich Notizen zu machen, die nicht länger der gezielten Vorbereitung literarischer Arbeiten dienten. Als kontinuierlich ausgeübte Tätigkeit gehört die ästhetische Praxis des Notierens seit dieser Zeit vielmehr zu seinem Alltag als Schriftsteller. Die in Marbach aufbewahrten Notizbücher umfassen rund 33 000 Seiten, davon wurde in insgesamt sechs Publikationen bislang nur eine vergleichsweise kleine Auswahl veröffentlicht, beginnend mit Das Gewicht der Welt (1977), auf das 1982 und 1983 Die Geschichte des Bleistifts und Phantasien der Wiederholung sowie 1998 Am Felsfenster morgens folgten. Dem Baumschattenwand-Journal ging 2005 Gestern unterwegs. Aufzeichnungen November 1987 bis Juli 1990 voraus; fünf Jahre später erschienen mit Ein Jahr aus der Nacht gesprochen „Traumnotate“, die sich jedoch im Modus der Herstellung – es sind Sätze, die im Verlauf eines Jahres täglich unmittelbar nach dem Erwachen aufgeschrieben wurden – von den übrigen Notaten unterscheiden; 2015 gab Raimund Fellinger in der Insel-Bücherei einen faksimilierten Notizbuch-Auszug heraus; er stammt aus dem Jahr 1978 und umfasst ganzseitige Skizzen der Landschaft am Yukon River, Alaska, die in Langsame Heimkehr (1979) erzählt wird. Keiner der genannten Bände enthält so viele Zeichnungen wie Vor der Baumschattenwand nachts, zuvor waren grafische Arbeiten von Handke lediglich auf manchen Buchumschlägen zu sehen gewesen und nur sporadisch in die Publikationen integriert worden.[3]

Giorgio Agamben verweist in seinem einleitenden Essay auf den ästhetischen Zusammenhang zwischen Zeichnen und Notieren bei Handke:

„Man kann sich auch mit dem Blick Notizen machen. Eine Lindenblüte ist in eine Tasse Kaffee gefallen. Das ist ein episches Ereignis, als solches datierbar. Aber auch wenn das Datum – in diesem Fall der Juli 2009 – auf eine bestimmte Zeit verweist, sind in diesen Zeichnungen, wie in den Notizen, alle Blicke gleichzeitig.“[4]

Im Zustand der Muße verleiht das Zeithaben dem Notierenden zudem die Fähigkeit, „die Zerstreuung ‚als Widerstandswaffe‘ zu verwenden“, so Agamben. Der Notizenschreiber sei phlegmatisch: „Das Einzige, was ihm nicht fehlt, ist die Zeit.“[5] Vielgestaltig gewendet, verkörpert „Zusammenhang“ seit den achtziger Jahren ein poetologisches Leitwort für Handke. In Vor der Baumschattenwand nachts wird das Kontinuierliche mit dem Goethe-Wort der „Folge“ immer wieder umkreist: „Was ist meine Art Freude? Die Freude auf die Fortsetzung (Goethes ‚Folge‘)“ (B 13), daran geknüpft ist ein Primat des Tuns: „Ein ‚Erlebnis‘, das heißt: Es war, ist nichts Einmaliges, es gibt (enthält, birgt) eine Fortsetzung (eine ‚Folge‘ im Sinne Goethes). Die muß ich freilich tätigen – zeitigen“ (B 336). Die „Folge“ verknüpft nicht nur Erfahrung und künstlerisches Tun, sie vereinigt auch das Ethische und das Ästhetische. Den Oheim aus den Lehrjahren zitierend, schreibt Handke: „,Entschiedenheit und Folgeʻ: nach Goethe ‚das Verehrungswürdigste am Menschen‘“ (B 80). Bei Goethe wird die „Folge“ auch auf den gesetzmäßigen Zusammenhang der Natur bezogen, begegnet aber hauptsächlich im Bereich der Arbeitsweise wie der Lebensführung. Sie bedingt und generiert Stetigkeit im Tun, Emphase und Zusammenhang.

„Nur ‚wir Stümper‘ können (manchesmal) ‚können‘“

Im Klappentext des Schirmer/Mosel-Bandes ist zu lesen, Handke habe darauf bestanden, das Wort „Zeichnungen“ in Anführungsstriche zu setzen, da er kein ausgebildeter Zeichner sei. Diese kategoriale Relativierung stellt eine Bescheidenheitsgeste dar und dürfte seinem Selbstverständnis als ‚Philologe‘ geschuldet sein; gäbe es die Berufsbezeichnung, würde er sich „Leser“ nennen, wie Handke einmal im Gespräch mit Herbert Gamper sagte.[6] Dass den Zeichnungen nicht der Status eines genuinen künstlerischen Formats zuerkannt wird, ist zugleich ihrer praktischen Funktion innerhalb des Werkzusammenhangs geschuldet. Handkes Zeichnen hat sich nie verselbständigt, sondern fungiert in erster Linie als grafisch-ancillarisches Beiwerk einer prinzipiellen ästhetischen Haltung, die vornehmlich im Korrelieren von Wahrnehmen und Schreiben praktiziert wird.

Goethe-Zitate durchziehen das gesamte Baumschattenwand-Journal, vor allem Stellen aus den Briefwechseln werden zitiert, etwa diese: „‚Ich bin jetzt ganz Zeichner‘ (an Kestner, Jan. 1773)“ (B 338). Das Datum belegt, wie früh das Zeichnen zu Goethes bevorzugten Beschäftigungen zählte, wenngleich er sich selbst schließlich mehr als gelehrten Liebhaber der Zeichenkunst begreifen wird. Goethes 1799 gemeinsam mit Schiller verfasste Notizen Über den Dilettantismus führen in der tabellarischen Aufstellung unter der Rubrik „Zeichnung“ als ersten Punkt in der „Nutzen“-Liste lapidar an: „Sehen lernen.“[7] Während die künstlerisch tätige Liebhaberei im ausformulierten Textfragment stark kritisiert wird, halten sich Nutzen und Schaden in der tabellarischen Aufstellung zum Dilettantismus in den verschiedenen Kunstarten weitgehend die Waage. Im Abschnitt zur Zeichnung wird ein ästhetischer Entwicklungsgang skizziert: Nach dem „Totaleindruck (ohne Unterscheidung)“, mit dem „alle“ anfangen, „kommt die Unterscheidung“; als „dritte[r] Grad“ wird dem Zeichner „die Rückkehr von der Unterscheidung zum Gefühl des Ganzen, welches das ästhetische ist“ in Aussicht gestellt.[8] Die „Nutzen“-Liste schließt mit der Feststellung: „Diese Vorteile hat der Dilettant mit dem Künstler im Gegensatz des bloßen untätigen Betrachters gemein. / Weil der Dilett<antism> die produktive Kraft beschäftigt, so kultiviert er etwas wichtiges an dem Menschen.“[9] Zudem, so ließe sich anmerken, leisteten Dilettanten traditionell einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Verankerung der Künste.

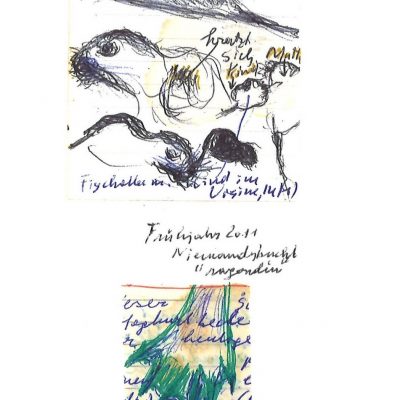

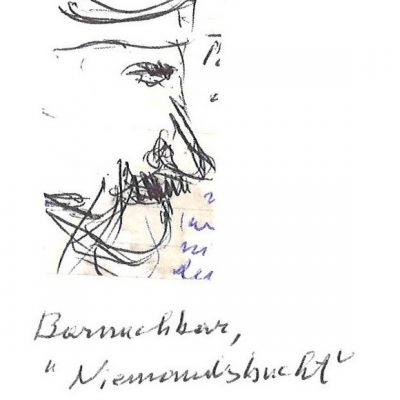

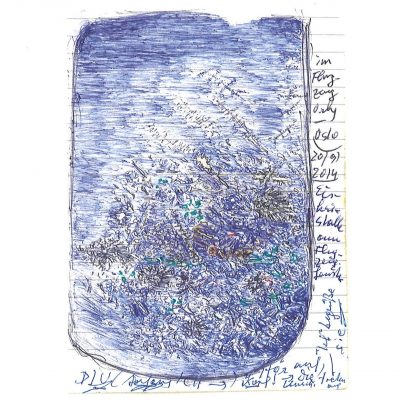

Manche von Handkes Zeichnungen stehen auf separaten Blättern, andere sind von Geschriebenem umgeben, wobei Bild und Schrift zuweilen fließend ineinander übergehen. Neben dem bevorzugten Schreibutensil, dem Bleistift, werden als Zeichengeräte farbige Tintenstifte und Kugelschreiber verwendet, also kein professionelles Werkzeug, sondern das, was alltäglich zur Verfügung steht. Die ‚Stümperhaftigkeit‘ der Zeichnungen lenkt die Aufmerksamkeit der Betrachterin auf ihre Machart. Wie die Marienkäferhand wirken manche ungelenk oder im pejorativen Wortsinn ‚dilettantisch‘, halten nur die Umrisse fest und arbeiten überwiegend mit Linien und Strichen (exemplarisch in den gezeichneten ‚Niemandsbucht‘-Bibern (Z 31, Abb. 4) und -Reihern (Z 26f.) und manchen improvisierten Porträtskizzen wie jener von Handkes Bruder Hans (Z 67) oder des Barnachbarn (Z 96, Abb. 5).

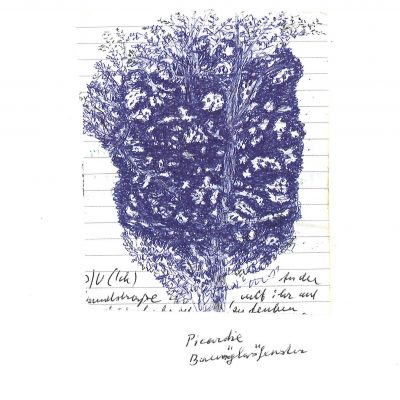

Andere Zeichnungen gelangen in ihrer feinen Schraffur und zarten Farbgebung zu einer filigranen Anmut. In der Art ihrer Ausführung deuten diese Gebilde auf ihre Genese, adressieren eine Zeit-Dimension und vergegenwärtigen die wahrnehmende ebenso wie die zeichnende Tätigkeit des ‚Dilettanten‘. Die Spatzenbadekuhlen im Sand am Quai, Bahnhof ‚Niemandsbucht‘ (Z 61), die zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten festgehaltenen Baumschattenwände (Z 22f., 125, Abb. 2), Nüsse, im Garten, mit den Fasern, ‚Niemandsbucht‘ (Z 35), die Winterwaldrebenblüte (Z 49), die Abendhimmel (Z 55), das picardische Baum‚glas‘fenster (Z 57, Abb. 6), das Vieleckmuster im Waldpfad bei Trockenheit 1. Mai 2017 (Z 105), die Pappel am Sommernachmittag, ‚Niemandsbucht‘ (Z 113) oder die Eisnadeln an Flugzeugfenstern (Z 114f., Abb. 7): Jede dieser Zeichnungen ruft zugleich mit dem dargestellten Ding die ‚Zeichenszene‘ auf, in der sie entstanden ist.

Der grafische Eigensinn von Handkes Zeichnungen ist einem intuitiven Zugang zum Objekt geschuldet; er ist nicht in den akademischen Regeln der Kunst geschult, sondern setzt ganz auf die empfindungsmäßige Wahrnehmung und Erfassung seines Gegenstandes: „Bin ich Handwerker? – Ja, aber nur instinktiv. – Nur?“ (B 22). Neben den fast kindlich wirkenden Skizzen von Silhouetten und Tieren, die zum Teil schroff hingekritzelt wirken, enthält der Band auch eine Handvoll Zeichnungen, die sich in ihrer Machart besonders deutlich von den anderen abheben: Die Apfeltraube (Z 29), Löwenzahnsporenkugel, 29. April 2017 Niemandsbucht (Z 103, Abb. 8) oder Wilde Erdbeeren (Z 123, Abb. 9) sowie die Mehrzahl der bereits genannten ausgestalteten Motive, die Akribie und Beiläufigkeit auf paradoxe Weise engführen.

Man könnte nun danach fragen, warum Handke sich nicht darauf beschränkt, nur diese hervorragenden Zeichnungen zu veröffentlichen. Ginge es bloß um ein Üben, das zu einer gewissen Meisterschaft führen soll, würde man es wohl so halten. Handkes Zugang ist aber ein anderer: Es geht im Ansatz gerade nicht darum, dass eine Zeichnung ‚gelungen‘ sein wird. Was zählt, ist nicht die einzelne Zeichnung als Werk, sondern die Tätigkeit des Zeichnens als solche. Dieser Haltung, die den Prozess gegenüber dem Werk privilegiert und den Stellenwert des Wahrnehmens jenem des Produzierens gleichstellt, korrespondiert Handkes Emphase des Stümperns, das er der Routiniertheit des Könners entgegenhält und zur bevorzugten Haltung im Tun erhebt: „Schreiber: der universelle Stümper. Stümper, aber universell“ (B 28), „Die Wahren, die wahrhaften Menschen sind Stümper“ (B 171), „Wacker nichtstun und gewissenhaft stümpern: Ideal“ (B 199).

Das stümpernde Tun legt Handke als Prinzip sowohl dem Schreiben als auch dem Zeichnen zugrunde. Es setzt einen Zugang zu den Dingen voraus, der die Beteiligung eines intuitiven Wissens an der künstlerischen Praxis berücksichtigt. Dessen Stellenwert betont Handke schon zu einem werkgeschichtlich frühen Zeitpunkt: „Im poetischen Schreiben bilden das Willkürliche und das Unwillkürliche eine Form. Deswegen ist es das Ideal von Leben. Die Heiterkeit eines einzigen geglückten Satzes!“.[10] Übertragen auf die Zeichnungen könnte das heißen: Der einen geglückten Zeichnung geht eine ganze Reihe von weniger geglückten voran; diese mit Entschiedenheit betriebenen ‚stümpernden‘ Versuche – statt „Reihe“ könnte man mit Handkes Goethe-Wort auch „Folge“ sagen – sind jedoch keine bloßen ‚Nebenprodukte‘, sondern bilden im Gegenteil erst den Ermöglichungsrahmen für die „einzige[] geglückte[]“ Zeichnung: „Nur ‚wir Stümper‘ können (manchesmal) ‚können‘“ (B 405). Das Tun ordnet sich einem Ethos unter, das seinen Ausdruck in einer bestimmten Haltung des Gewährenlassens findet, die Handke sowohl schreibend als auch zeichnend einnimmt. Diese Haltung kann allgemeiner gefasst als Kritik an der Zweckrationalität verstanden werden, die alle Sphären der kapitalistischen Produktion beherrscht, wobei der Einspruch nicht abstrakt formuliert, sondern konkret praktiziert wird. Die Zurücknahme des „Willkürlichen“, das im Eintrag aus der Geschichte des Bleistifts (1982) konstitutiv an der Praxis beteiligt war, treibt Handke im Lauf der Jahre noch weiter: „Schreiben-Tun: Anstrengung zählt nicht, sich anstrengen gilt nicht“ (B 343).

Wenn Agamben Handkes Notieren in seinem Essay martialisch als „Widerstandswaffe“ deutet, bezieht er sich implizit auf Baumschattenwand-Notate, in denen Widerstand und Kampf besänftigend in der Stetigkeit des Tuns verortet werden: „Immer wieder: Zeichne das nicht zu Zeichnende“ (B 59); „Widerstand leisten, auch wenn kein Widerstand (mehr) denkbar ist. Kämpfen, auch wenn es nichts zu kämpfen gibt. (Siehe: ‚Zeichne das nicht zu Zeichnende‘)“ (B 312). Das „nicht zu Zeichnende“ kann auf die Schnee-, Regen- und Windzeichnungen bezogen werden, die der Band enthält, oder auf das Bild der Absurdität: Zeichnung eines Ameisenhaufens (Saualpe) (Z 73), und ruft über das Motivische hinaus eine Empfindungs-Dimension auf. Mit dem Anspruch „das nicht zu Zeichnende“ zu zeichnen, kehrt Handke das berühmte Diktum „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen“ aus Ludwig Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus[11] übertragen auf die Zeichenpraxis um. Bereits im Journal Die Geschichte des Bleistifts finden sich ähnliche Formulierungen, die Handkes Interesse am ‚späten‘ Wittgenstein bekunden: „‚Das Unaussprechliche‘: ‚Es zeigt sich‘ (Wittgenstein)“ (GB 183); „Wittgenstein: ‚Poetische Stimmung: Es ist die Stimmung, in welcher man für die Natur empfänglich ist und in welcher die Gedanken so lebhaft erscheinen wie die Natur‘“ (GB 27).

Aeisthesis vs. Ästhetik

Diese Empfindungs-Dimension bringt Giorgio Agamben für Handkes Notizen mit einem Hinweis auf Hölderlin ins Spiel:„Auch wenn in Fragmente zerkleinert, handelt es sich um eine einzige, ewige Empfindung: Aeisthesis, wie das zarte Wortspiel Hölderlins lautet.“[12] In Hölderlins Wortschöpfung verschmelzen aisthēsis und aei(gr. „immer“), was so viel bedeutet wie „ewige Empfindung“. Agambens Einstellung zur „Ästhetik“, wie sie hier angedeutet ist, akzentuiert die Sinnlichkeit und Affektivität des Wahrnehmens. In der Rezeption von Werken Anderer und in der Weltwahrnehmung als solcher ist auch Handke auf ein sinnliches Erleben aus, das sich nicht davor scheut, vom Betrachteten affiziert zu werden: „Hölderlin: Gefügte Sprache aus dem ‚Jenseits der Sinne‘ (Christian Wagner) und des Sinnens. Diese Sprache hat mich, wie keine, ein für alle Mal, ans Licht gehoben“ (B 232). Mit dieser Emphase der sinnlichen Erfahrung hat Handke als Künstler seine eigenen Schlüsse aus einer Situation gezogen, die Giorgio Agamben in seinem ersten Buch Der Mensch ohne Inhalt (1970) im Kontext einer fundamentalen Krise der poiēsis beschreibt.[13] Der Philosoph kritisiert die Entsinnlichung der Ästhetik, plädiert für die Etablierung einer „neuen poiēsis“ und formuliert damit ein Anliegen, das seit den 1970er-Jahren ins Zentrum von Handkes Poetik gerückt ist.

Während der Arbeit an Der Mensch ohne Inhalt nahm Agamben an Seminaren mit Heidegger im südfranzösischen Le Thor teil, die auf Initiative von René Char abgehalten wurden. Chars Le Nu perdu et autres poèmes 1964–1975 wiederum hat Handke Anfang der achtziger Jahre ins Deutsche übersetzt. Seine Reflexionen über Kunst und Ästhetik entwickelt der damals noch nicht dreißigjährige Agamben (er ist wie Handke 1942 geboren) in Auseinandersetzung mit Aristoteles, Marx, Nietzsche und Heidegger sowie Hölderlin, Kafka und Benjamin. Dieser Zugang ist „[v]or dem Hintergrund der dezidiert linksintellektuellen italienischen Nietzsche-Rezeption seiner Zeit, die den Aspekt des Schöpferischen vor allem unter dem Statut politischer Praxis forciert“, nahezu unzeitgemäß und steht Handkes poetologischer Neuausrichtung nahe, die werkgeschichtlich in den siebziger Jahren vollzogen wird, begreifen beide doch „zu einer noch vom Geist von 1968 getragenen Zeit gerade den Künstler als Paradigma zur Erschließung neuer Zweckmäßigkeiten im Tun“.[14]

In Der Mensch ohne Inhalt werden Kernbegriffe aus Marx’ Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aufgenommen (Praxis, Entfremdung, Verdinglichung, Gattung) und aktualisierend einer Revision unterzogen; eine solche Marx-Lektüre lässt sich im Kontext einer größeren zeitgenössischen postmarxistischen Strömung verorten. Beeinflusst von Heidegger, reflektiert Agamben den ontologischen Status des Kunstwerks, der sich im Zuge der Herausbildung der modernen Ästhetik als Wissenschaft von der sinnlichen Erkenntnis drastisch geändert habe. Er skizziert einen Prozess der Entsinnlichung der Ästhetik, die ihrer Professionalisierung als philosophische Disziplin geschuldet sei. Als dringlichste Aufgabe benennt er die „Destruktion der Ästhetik, die das gewohnheitsmäßig als Evidenz Erlebte entthronen und sich bereit finden würde, die Zuständigkeit der Ästhetik als Wissenschaft vom Kunstwerk anzufechten.“ (M 14)

Der Eintritt des Kunstwerks in die Dimension des Ästhetischen bringe im 17. Jahrhundert mit dem homme de goût einen neuen Typus hervor. Sein Erscheinen geht Agamben zufolge einher mit der „Verdoppelung in eine Kunst, die vom Betrachter, und eine Kunst, die vom Künstler erlebt wird“ (M 20), und die der vormodernen, gesellschaftlich integrierten Kunstauffassung noch gänzlich fremd gewesen sei. Nicht Monsieur Jourdain sei die fragwürdige Figur in Molières Der Bürger als Edelmann, so Agamben, sondern seine Lehrer und hommes de goût, die ihn lehren sollten, was guter Geschmack sei, ihn aber betrügen. Die Gegenüberstellung von bon goût und mauvais goût im Stück bezeichne „zugleich die von Ehrlichkeit und Immoralismus, von Passion und Indifferenz“ (M 34). Monsieur Jourdain, „der Analphabet, der nicht weiß, was ‚Prosa‘ heißt, ist von solcher Liebe zur Literatur durchdrungen, daß schon die Vorstellung ihn außer sich bringt, was er sage, sei Prosa“ (M 28). Der homme de goût hingegen stehe der Kunst zwar als Kenner gegenüber, jedoch in einem Verhältnis, das durch Indifferenz gekennzeichnet sei, „als hätte die Kunst ihren Eintritt in den tadellosen Rezeptionsmechanismus des guten Geschmacks mit der Hingabe einer Vitalität zu bezahlen, die ihr in einem anderen, weniger perfekten, aber interessierten Mechanismus erhalten bliebe“ (M 29). Die „eigentümliche Perversion des Menschen von Geschmack an der Schwelle der französischen Revolution“ (M 34), der, unfähig selbst ein Kunstwerk zu schaffen, von den Werken anderer abhängig ist, um an ihnen sein Urteil zu vollziehen, sieht Agamben in Diderots Rameaus Neffe auf den Punkt gebracht, dem der Geschmack jenseits aller Moral zur einzigen Selbstgewissheit wird.

Für den Künstler zeitige diese Entwicklung fatale Folgen:

„Einem Betrachter gegenüber, der sich, während sich sein Geschmack zunehmend verfeinert, zusehends in ein immer wesenloseres Gespenst verwandelt, bewegt sich der Künstler in einer immer freieren und geläuterteren Atmosphäre und beginnt damit eine Reise, in deren Verlauf es ihn aus dem lebenden Gewebe der Gesellschaft heraus immer tiefer ins frostige Niemandsland der Ästhetik verschlägt[.]“ (M 26)

Während die Kunst einst durch die geteilten Glaubensinhalte mit dem Leben verbunden gewesen sei, sehe sich das moderne Künstler-Subjekt als „Mensch ohne Inhalt“ vom Gesellschaftlichen isoliert und gerate in seinem Bestreben, der Rhetorik auszuweichen und in immer abgelegenere Gebiete vorzudringen, in den „Terror“, oder suche – wie Rimbaud – Zuflucht im Schweigen. Im Maler Frenhofer, dem Protagonisten in Balzacs Novelle Das unbekannte Meisterwerk, sieht Agamben den vollkommenen Typus des Künstlers als „Terroristen“ (M 17) repräsentiert. Frenhofer arbeitet zehn Jahre lang verborgen an seinem vollkommenen Meisterwerk, das er seiner eigenen Wahrnehmung gemäß schließlich auch realisieren kann; in dem Augenblick, da er es anderen Betrachtern präsentiert, sehen diese darin – nichts. Er übernimmt das Urteil seiner Künstlerkollegen und geht daran zugrunde; Frenhofer werde zum Opfer einer Verschiebung der Perspektive – „von der des Künstlers zu der des Betrachters, von der interessierten promesse de bonheur zur interesselosen Ästhetik“ (M 20).[15]

Die moderne Ästhetik, ausgearbeitet zum begrifflichen System, sei tatsächlich genuin anti-ästhetisch nach Maßgabe der sinnlich-unmittelbaren ästhetischen Erfahrung, so Agamben. So sei in Kants Definition der Schönheit – „Wohlgefallen ohne Interesse, Allgemeinheit ohne Begriff, Zweckmäßigkeit ohne Zweck, Normalität ohne Norm“ – alles, „was den Begriff der Schönheit bestimmt, im Urteil in rein negativer Form präsent“ (M 56). Kant, der die Kunst vom interesselosen Betrachter her denkt, hält Agamben Nietzsches Philosophie entgegen, denke dieser die Kunst doch radikal vom interessierten Künstler her, nach Maßgabe einer vitalistischen Ästhetik der Existenz. Handkes Plädoyer für den von der Liebe zur Kunst durchdrungenen „universelle[n] Stümper“ nimmt die Trennung zwischen Künstler und Rezipient tendenziell zurück, indem er beide Kategorien dem Prinzip einer lebendigen ästhetischen Erfahrung unterstellt. Im Unterschied zu Agamben interessiert sich Handke weniger für den ontologischen Status des Kunstwerks als vielmehr für die Wahrnehmungsqualitäten im Vollzug der (rezipierenden/produzierenden) ästhetischen Praxis und für den gesellschaftlichen Status der künstlerischen Tätigkeit, die in Der Mensch ohne Inhalt nur am Rande berührt werden.

Eine „neue poiēsis“

Handkes ‚interessierte‘, sinnlich involvierte Weltwahrnehmung verhandelt wie das nicht ausschließlich am gemachten Werk orientierte Notieren ein grundlegenderes Problem, das sich Agamben zufolge exemplarisch an der Kunst beobachten lasse. Dieses Problem betreffe eine fundamentale „Krise der Poesie, der poiēsis“:

„Die Frage nach dem Schicksal der Kunst berührt hier eine Zone, in der die gesamte Sphäre der menschlichen poiēsis, das produktive Handeln in seiner Gesamtheit als solches originär in Frage steht. In Form der Arbeit bestimmt dieses herstellende Handeln heute weltweit die Stellung des Menschen auf der Erde, soweit sie von der Praxis her, das heißt aus dem Gesichtspunkt der Produktion des materiellen Lebens verstanden wird; und wenn die Weise, in der Marx die Bedingungen der Menschheit und ihre Geschichte denkt, auch heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hat, so liegt dies gerade daran, daß sie ihre Wurzeln in der entfremdeten Essenz der poiēsis hat und in der Erfahrung der erniedrigenden Arbeitsteilung in Handarbeit und Kopfarbeit.“ (M 79)

Agamben arbeitet die aristotelische Differenzierung zwischen poiēsis (als ein Tun, das etwas vom Nicht-Sein ins Sein bringt; es ist konstitutiv für die Tätigkeit des Künstlers und Handwerkers) und praxis (als Tun, das kein Werk hervorbringt, sondern sein Telos in sich selbst trägt und schließlich zur dominanten zweckgeleiteten „Produktion des materiellen Lebens“ wird) heraus, deren Unterscheidung im Lauf der Zeit zugunsten der Praxis gänzlich verschwunden sei. Für Aristoteles „hat die von der poiēsis bewerkstelligte Produktion in die Anwesenheit den Charakter der energeia“ (M 86). Gewöhnlich werde dieses Wort als „Aktualität“ oder „effektive Wirklichkeit“ im Gegensatz zu „Potenz“ übersetzt, wobei, wie Agamben zu bedenken gibt, in dieser Übersetzung verborgen bleibe, was die ursprüngliche Klangfülle dieses Wortes ausmachte. Aristoteles bediene sich eines weiteren, von ihm erfundenen Wortes, um all das zu bezeichnen, „was in die Präsenz eintritt und dort verbleibt, indem es sich in einer finalen Weise in einer Form sammelt“: entelecheia (ebd.). „Das Gegenteil der energeia ist für Aristoteles die dynamis (also das, was die Römer potentia nannten)“ (ebd.); insofern das Werk Resultat der poiēsis und somit „Hervorbringung durch eine Form und Verbleiben in einer Form“ sei, könne es niemals nur in potentia, nur der Möglichkeit nach sein (M 87). Agamben macht auf übersehene Bedeutungsdimensionen der praxis aufmerksam:

„Ein italienisches Wort, das etymologisch betrachtet, dem griechischen praxis entspricht und das ebenfalls die Idee des Durch-die-Handlung-Hindurchgehens und In-die-Handlung-Eingehens zum Ausdruck bringt, ist esperienza, lat. ex–per–ientia, also Ausgang, Durchgang – oder eben Erfahrung. Empeiria, das entsprechende griechische Wort, hat tatsächlich dieselben Wurzeln wie das Wort praxis: per, peirō, peras [griechisch für „Grenze“, Anm.].“ (M 98f.)

Das bestimmende Prinzip der poiēsis sei energeia; jenes der praxis ist das Streben (orexis) oder die Willenskraft: „Praxis ist ein durch den Willen bewegtes Bis-an-die-Grenze-der Handlung-Gehen, also eine gewollte Handlung.“ (M 101)

Ausgehend von diesen Überlegungen skizziert Agamben den Entwurf einer neuen poietischen Tätigkeit. Im gesamten modernen Verständnis des menschlichen Tuns sei das Handeln stets operativ am ‚Willen zu‘ ausgerichtet. Angesichts der von ihm konstatierten Pervertierung der poiēsis in der standardisierten industriellen Massenproduktion und der Funktionalisierung der Kunstwerke im Zuge ihrer musealen Akkumulierung und Zurschaustellung (sie dienten einzig dem ‚ästhetischen‘ Genuss des Betrachters), integriert Agambens Vorstellung einer „neuen poiēsis“ (M 85) tendenziell Attribute, die bei Aristoteles ursprünglich der Praxis zukamen, die indessen ihrer zweckgeleiteten Fundierung entkleidet wird: „Am Beispiel der Kunst will Agamben philosophisch eine ‚Tätigkeit‘ begründen, die aktiv ist (eine Bedeutungsfülle hervorbringt), ohne dabei notwendig in eine teleologische Produktivität einzumünden und sich in dieser zu erschöpfen.“[16]

Handkes ‚universelle Stümperei‘ wendet sich ab von einer „Metaphysik des Willens“ (M 96), wie sie maßgebend bei Nietzsche formuliert ist und Agamben zufolge das gesamte moderne Handlungsdenken bestimmt. Er begreift sich vornehmlich als Leser und Betrachter und schreibt dem interessierten Wahrnehmen einen herausragenden Stellenwert zu; gleichzeitig unterminiert er die Zweckgerichtetheit der künstlerischen Praxis und privilegiert das an ihr beteiligte intuitive Wissen, so auch in einem 2009 geführten Gespräch, wo er feststellt: „Für mich ist Schreiben Forschung, dabei weiß ich nicht, wo man hinkommt. Und was man weiß, vergisst man.“[17] Was man weiß, vergisst man, d.h., der ‚Nutzen‘ von Handkes Konzeptualisierung der künstlerischen Tätigkeit als „Stümpern“ liegt nicht darin, nach Maßgabe konventioneller formaler Schemata „[s]ehen [zu] lernen“; seine offene Praxis des Notierens kommt vielmehr jenem „eigenartige[n] ästhetische[n] Zustand“ nahe, der Agamben als konstitutiv für eine neue poiēsis vorschwebt. Dieser Zustand ist als „werküberschreitend“ zu verstehen, wie Sarah Scheibenberger bemerkt[18], und kann sich nur jenseits des künstlerischen Willens zum Werk oder zum ästhetischen Urteil einstellen: Weder die produktionsästhetische noch die rezeptionsästhetische „zweckgebundene Ausrichtung auf Kunst, rufen ihn hervor. Er stellt sich ein, wenn der Künstler (und Betrachter) in einem Zustand verweilt, der gegenüber einer Totalität der Erfahrung offen ist.“[19] Im Ästhetischen selbst ist eine Überwindung klassischer Dichotomien des Ästhetik-Diskurses (aktiv/passiv, sinnlich/rational, intuitiv/diskursiv, innen/außen, Subjekt/Objekt) etymologisch angelegt – in seiner ursprünglichen Bedeutung: aisthēsis als sinnlich vermittelte Wahrnehmung. Das entsprechende Verb aísthomai tritt nur im Medium tantum auf, das einen Modus zwischen Aktiv und Passiv benennt. So drückt aísthanomai (Ich nehme wahr) eine „gefühlsmäßige (innere, persönliche) Beteiligung des Subjekts am Verbalinhalt“ aus.[20] Bezüglich Aisthēsis „sieht die griechische Sprache also kein eindeutig aktives, tätiges Subjekt vor, sondern konzipiert einen Handlungsträger, mit dem gleichzeitig etwas geschieht, wenn er wahrnimmt. Die griechische Sprache sinnt dem Wahrnehmungsgeschehen damit eine konstitutive Gleichzeitigkeit von Tun und Leiden, Berühren und Berührt-Werden an.“[21]

Obwohl Handke die Unterminierung von Wille und Werk nie in der Entschiedenheit betreibt, wie sie Agamben wohl vorschwebt, steht seine Poetik im Gestus einem Konzept nahe, das dieser philosophisch als „Potenz nicht zu“ konturiert, von dem ausgehend eine neue nicht-teleologische poietische Tätigkeit begründet werden könnte:

„Die Formel, mit der Nietzsche die Genealogie der Moral beschließt: „lieber will noch der Mensch das Nichts wollen, als nicht wollen“, ließe sich in Agambens Sinne umdrehen: Im ‚Nicht-Wollen‘, in der negativen Potenz, scheint für ihn – absent-präsent – jener Raum als ein Verweilen und ein Sich-Aufhalten-in-der-Potenz denkbar zu sein, der sich in der Kunst paradigmatisch eröffnen könnte und in dem, statt rastlos zukünftigen Zwecken nachzujagen, Erfahrungen möglich wären, die Interesse erwecken, ohne unmittelbaren Zwecken unterworfen zu sein.“[22]

Der philosophisch-poetologische Essay Die Lehre der Sainte-Victoire (1980) dokumentiert Handkes Beschäftigung mit dem Werk Paul Cézannes, dessen Prinzip der réalisation er im Hinblick auf seine literarische Poetik auch in den Journal-Aufzeichnungen dieser Jahre immer wieder umkreist: „Cézanne: ‚die Empfindung (durch den Gegenstand) realisieren‘: auch eine Messe könnte solch eine ‚Realisation‘ sein‘“ (GB 186). Noch im Baumschattenwand-Journal wird der Kunsthistoriker Kurt Badt zitiert, dessen Arbeiten über Cézanne Handke bereits um 1980 für sich entdeckt hat. Wie Agamben sieht Badt am Beispiel Frenhofers die prekäre gesellschaftliche Situation des Künstlers reflektiert, der sich mit dem „Problem der Realisation“ konfrontiert sehe. In seiner 1832 geschriebenen Novelle habe Balzac diese Schwierigkeit gleich bei ihrem Auftreten „radikal, bis zur äußersten Zuspitzung erfaßt“, indem er „das Problem des neuen, ganz subjektiven Sehens“ zu Ende gedacht habe, „so weit nämlich, daß zwischen dem Künstler und seiner Mitwelt nicht einmal mehr eine gemeinsame, sicher umschriebene Art der Wahrnehmung besteht.“[23] Während die Kunstkritiker der Epoche die Probleme des Vollzuges der Realisation erkannten, habe Balzac

„sogar ihren Zweck und ihr Ziel in Frage gestellt, hat gezeigt, daß bei einem radikalen künstlerischen Subjektivismus […] nicht einmal mehr ein tragender Boden für die Möglichkeit einer Vollendung bestand. Oder zum mindesten, wie sehr dieser Boden erschüttert war, und daß er unter neuen Bedingungen neu gegründet werden mußte, nämlich durch die Künstler selbst, die das Publikum in ihrem Sinne zu sehen lehrten (ein früher unbekannter Vorgang).“[24]

Angesichts einer solchen Kluft zwischen der Wahrnehmung des Künstlers und der „seiner Mitwelt“, scheint der Wille zum (subjektiv-vollendeten) Werk obsolet; Handke löst dieses Problem, indem er die Werkfixierung zugunsten einer prinzipiellen ästhetischen Haltung verabschiedet und sich am Sichtbarmachen des Werdens orientiert. Entsprechend ‚praxeologisiert‘ er die poiēsis in der prozessualen „Folge“ des (zeichnenden wie schreibenden) Notierens, das integraler Bestandteil seines Alltags ist. Die Journale sind keine Tagebücher im landläufigen Sinn – Handke selbst hat immer wieder darauf hingewiesen, dass sich in ihnen nichts Privates findet; es sind vielmehr Arbeitsjournale, die – das verdeutlichen auch die Zeichnungen – Handkes Engführung von „poiein, pro-duzieren im Sinne von ins Sein bringen“ und „prattein, tun im Sinn von tätig sein“ (M 91) entsprechen. Mehr noch als für Agambens Zugang in Der Mensch ohne Inhalt gilt für Handkes praxeologische Poetik, was Sarah Scheibenberger für den philosophischen Entwurf einer „neuen poiēsis“ konstatiert: Diesen „als anthropologischen Ästhetizismus zu etikettieren und [zu] diskreditieren“ greife zu kurz, denn Agamben „schwebt eine zwar zwecklose, aber keine interesse- und affektlose Lebenshaltung vor, die im Schönen und in der Passivität der Gefühle verharrte.“[25] Agambens Nachdenken über die Kunst rückt den ontologischen Status des Kunstwerks in den Fokus und verbleibt notwendig im Bereich der philosophischen Spekulation. Demgegenüber steht bei Handke rezeptions- und produktionsorientiert die ästhetische Praxis im Zentrum. Das Ästhetische wird transversal gefasst und überschreitet den engeren Bereich der künstlerisch-poietischen Herstellung des einzelnen Werks; es wird erweitert auf das kontinuierliche Tun und berührt andere Bereiche des Wissens, des Alltags und der Natur. Auf einer allgemeineren Ebene erfüllt die Engführung von aisthēsis, poiēsis und praxis bei Handke eine diätetische Funktion und generiert eine Lebensform.

Coda: 19 Pilzdrucke

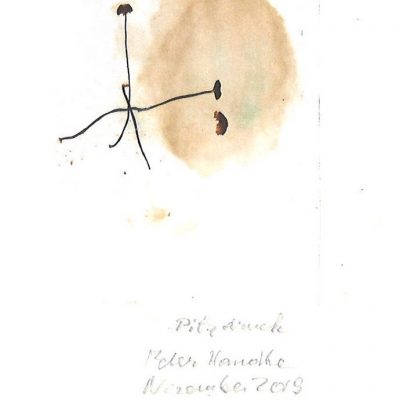

Letztes Jahr erschien bei Schirmer/Mosel eine kleine Broschur mit 19 Pilzdrucken (im Verzeichnis ist für den 20. Druck „nicht fertiggestellt“ vermerkt), die im Herbst und Winter 2019/20 entstanden sind.[26] Handkes künstlerische Version eines anti-taxonomischen Herbariums versammelt Abdrücke kleiner Waldpilze, die er zwischen den Seiten seiner Notizbücher gepresst hat. Im Unterschied zu den Zeichnungen sind die Pilzdrucke verkäuflich und wurden den Vorzugsausgaben des Zeichnungen-Bandes beigegeben. Bevor die Blätter „in alle Welt verstreut werden“, sollte diese „Suite von Unikaten“ in Buchform festgehalten werden, wie Lothar Schirmer in seinem kurzen Vorwort schreibt. Die Pilzdrucke verdanken sich einem natürlichen Prozess der Durchfeuchtung des Papiers durch die Pilz-Fruchtkörper und der anschließenden Trocknung, erscheinen im Ergebnis jedoch artifiziell; ohne das Wissen um ihre Herstellung könnte man annehmen, es handle sich um „monochrome Aquarelle“, wie auch Lothar Schirmer bemerkt; in ihrer „Leichtigkeit und Zartheit“ erinnerten sie an die graphischen Notationen zeitgenössischer Komponisten, so Schirmer, der den ‚Pilznarren‘ und Mykologen John Cage namentlich erwähnt.

In der Art ihrer Herstellung rufen Handkes Pilzdrucke jene „Zweiteilung der produktiven Tätigkeit des Menschen in unserer Zeit“ auf, mit denen das Ready-made und die Produkte der Pop-art Agamben zufolge spielen (M 89): Das Eintreten des Kunstwerks in die Präsenz habe „immer den Charakter der energeia, des Im-Werk-Seins, während das Industrieprodukt im Modus der dynamis, der Möglichkeit, der Verfügbarkeit in die Präsenz tritt“ (M 87). In den beiden Kunstarten finde die „Zerrissenheit der pro-duktiven Tätigkeit des Menschen“ ihren extremsten Ausdruck: „Während das Ready-made […] von der Sphäre der technischen Produkte in jene der Kunstwerke hinüberwechselt, führt der Weg der Pop-art von einem ästhetisch definierten Statut in das eines Industrieprodukts.“ (M 84) Diese Werke verweigerten sich sowohl dem ästhetischen Genuss des Kunstwerks als auch dem Konsum des technischen Produkts und stellten „wenigstens für einen Moment einen Schwebezustand zwischen diesen beiden Zuständen her.“ (M 89) Die Erzeugnisse der Pop-art und das Ready-made gehören Agamben zufolge weder zum Bereich der künstlerischen Aktivität noch zu den Produkten der Technik, wodurch „Verfügbarkeit und Potenz gegen null gehen“. Diese „Absenzpräsenz“ werfe die Frage auf, wie ein „originärer Zugang zu einer neuen poiēsis möglich“ sein könnte (M 85), kündige sich eine solche doch in diesen Werken gerade durch ihre spürbare Abwesenheit an. Beide vermögen aus Agambens Perspektive „trotz des fast vollständigen Entfallens eines Schaffensprozesses im Sinne einer materiellen Herstellung (praxis) etwas, einen rätselhaften Sinn, hervorzubringen und so auf eine eigenartige Form des Tuns (poiēsis) aufmerksam zu machen“. [27] Agambens Interesse an Ready-mades rührt daher, „dass sie ihm zufolge, indem sie sich dem Verständnis als Ausdruck eines Schöpferwillens ebenso wie als Gegenstand des ästhetischen Genusses verschließen, ex und per negativo auf ein anderes künstlerisches ‚Tun‘ verweisen. Als ‚Potenz nicht zu‘ können sie eine Erfahrung der Potenz selbst, d.h. eine an keine bestimmten Zwecke gebundene Totalität der Erfahrung, ermöglichen“, wie Sarah Scheibenberger ausführt.[28] Die Pilzdrucke verdanken sich dem Prinzip der seriellen Herstellung, zugleich ist jeder Druck ein unnachahmliches Original; den Entstehungsprozess setzt Handke in Gang, indem er die Pilze zwischen die Buchseiten legt; die Aktivität des Herstellens wird aber auf die Fruchtkörper, das Papier und den Press- bzw. Trocknungsvorgang ausgelagert. Die Pilze als ‚Ready-mades‘ entstammen nicht der Sphäre der industriell hergestellten Produkte, sondern werden von Handke auf seinen täglichen Spaziergängen gefunden und sind den Lebewesen am Schnittpunkt von Tier und Pflanze zugeordnet. Sie werden nicht bloß in die Sphäre der Kunst transferiert und zu ästhetischen Objekten erklärt, Handke lagert die poietische agency vielmehr auf Pilz und Papier aus, suspendiert also den „Schöpferwillen“ des Künstlers. Die Serialität des künstlerischen Verfahrens wiederum hebt nicht das ästhetisch definierte Statut der Drucke auf, indem sie sie mittels technischer Reproduktion vervielfältigt; vielmehr wird Originalität initiiert durch die jeweilige Spezifik der Pilze, die den Druck machen, ohne dass die Erscheinungsweise des fertigen Werks vorauszusehen wäre. Mit Blick auf Der Mensch ohne Inhalt können Handkes Pilzdrucke als künstlerischer ‚Kommentar‘ zu Agambens philosophischen Reflexionen über Ready-mades und Pop-art interpretiert werden und stellen zugleich den latent ironischen Versuch einer transzendierenden Synthese der beiden Kunstformen dar.

Anmerkungen:

[1] Handke, Peter: Zeichnungen. Mit einem Essay von Giorgio Agamben. Aus dem Italienischen von Marianne Schneider, München 2019 (im Folgenden Z).

[2] Handke, Peter: Vor der Baumschattenwand nachts. Zeichen und Anflüge von der Peripherie 2007–2015, Salzburg, Wien 2016 (im Folgenden B).

[3] Vgl. dazu ausführlich Kepplinger-Prinz, Christoph/Pektor, Katharina: „Zeichnendes Notieren und erzählendes Zeichnen. Skizzen, Zeichnungen und Bilder in Peter Handkes Notizbüchern von 1972 bis 1990“, in: Handkeonline, Originalbeitrag, 8. August 2012, http://handkeonline.onb.ac.at/forschung/pdf/kepplinger-pektor-2012.pdf.

[4] Agamben, Giorgio: „Zettel und Bilder“, in: Z 9–15, hier S. 9.

[5] Ebd.

[6] Handke, Peter/Gamper, Herbert: Aber ich lebe nur von den Zwischenräumen. Ein Gespräch, geführt von Herbert Gamper [1987], Frankfurt a. M. 1990, S. 263.

[7] Goethe, Johann Wolfgang: „Über den Dilettantismus“, in: J.W.G.: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens (Münchner Ausgabe), hg. v. Karl Richter, Bd. 6.2.: Weimarer Klassik, 1798–1806, hg. v. Victor Lange, Hans J. Becker, Gerhard H. Müller, John Neubauer, Peter Schmidt und Edith Zehm, München 1989, S. 151–176, hier S. 154.

[8] Ebd., S. 155.

[9] Ebd., S. 155f.

[10] Handke, Peter: Die Geschichte des Bleistifts, Salzburg, Wien 1982, S. 135 (im Folgenden GB).

[11] Wittgenstein, Ludwig: Logisch-philosophische Abhandlung. Tractatus logico-philosophicus. Mit einem Nachwort von Joachim Schulte, Frankfurt a. M. 2003, S. 111.

[12] Agamben, „Zettel und Bilder“, 2019, S. 10.

[13] Die deutsche Übersetzung dieses Werks erschien erst 2012 in der edition suhrkamp: Agamben, Giorgio: Der Mensch ohne Inhalt. Aus dem Italienischen v. Anton Schütz, Berlin 2012 (zuerst: L’uomo senza contenuto, Milano 1970), S. 14 (im Folgenden M).

[14] Scheibenberger, Sarah: „Destruktion der Ästhetik? Agamben als Leser von Nietzsche in ‚L’uomo senza contenuto‘“, in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 62 (2017), H.1, S. 155–169, hier S. 156f.

[15] Die „promesse de bonheur“ bezieht sich auf eine Stelle aus Nietzsches Zur Genealogie der Moral, die Agamben am Beginn seiner Abhandlung zitiert: „,Schön ist, hat Kant gesagt, was ohne Interesse gefällt.‘ O h n e

I n t e r e s s e ! Man vergleiche mit dieser Definition jene andre, die ein wirklicher ‚Zuschauer‘ und Artist gemacht hat. – Stendhal, der das Schöne einmal une promesse de bonheur nennt.“ (Zitiert nach M 7).

[16] Scheibenberger, „Destruktion der Ästhetik?“, 2017, S. 159.

[17] „,Es gibt die Schrift, es gibt das Schreiben.‘ Peter Handke im Gespräch mit Klaus Kastberger und Elisabeth Schwagerle in seinem Haus in Chaville, 1. April 2009“, in: Handkeonline, 18. April 2012, http://handkeonline.onb.ac.at/forschung/pdf/kastberger-schwagerlehandke-2009.pdf, letzter Aufruf am 16. März 2021.

[18] Scheibenberger, „Destruktion der Ästhetik?“, 2017, S. 168

[19] Ebd.

[20] Eva Schürmann: Artikel „Wahrnehmung“, in: Künstlerische Forschung. Ein Handbuch, hgg. v. Jens Badura et al., Zürich 2015, S. 59–64, hier S. 59. Schürmann zitiert aus Eduard Schwyzers Griechischer Grammatik

[21] Ebd.

[22] Scheibenberger, „Destruktion der Ästhetik?“, 2017, S. 164.

[23] Badt, Kurt: Die Kunst Cézannes, München 1956, S. 155.

[24] Ebd.

[25] Scheibenberger, „Destruktion der Ästhetik?“, 2017, S. 168, verweist hier auf Christoph Menke: „Wollte man die nicht-teleologische Konzeption des jungen Agamben auf einen Begriff bringen, wäre vielleicht am ehesten noch jener geeignet, den Christoph Menke unter den Titel seiner 2008 veröffentlichten Studie Kraft setzt: den der ‚ästhetischen Anthropologie‘. Tatsächlich kommt Menke ausgehend von Nietzsches Begriff des Rausches zu bemerkenswert ähnlichen Schlüssen, wenn er etwa fordert, am Modell des Künstlers sei zu lernen, ‚auf andere Weise tätig [zu] sein als in zweckgeleiteter, selbstbewußter Ausübung praktischer Vermögen‘. Das ‚Können der Künstler‘, so Menke, bestehe im ‚Können des Nichtkönnens‘, das – wenn auch dezidiert praktisch perspektiviert – Agambens ‚Potenz nicht zu‘ zu entsprechen scheint und in das der Künstler, für Agamben wie für Menke, jederzeit von einem Tätigsein, das auf Entäußerung in einzelnen Darstellungen gerichtet ist, wechseln könne.“

[26] Handke, Peter: 19 Pilzdrucke. Mit Zitaten aus dem Werk Versuch über den Pilznarren. Eine Geschichte für sich von Peter Handke, München 2020.

[27] Scheibenberger, „Destruktion der Ästhetik“?, 2017, S. 160.

[28] Ebd., S. 164.

Editorial Peer Review

Rechte: CC-BY 4.0

Empfohlene Zitierweise: Anna Estermann: „Stümper, aber universell“. Peter Handke als zeichnender Schreiber und Giorgio Agambens Entwurf einer „neuen poiēsis“ in „Der Mensch ohne Inhalt“, in: Figurationen des Übergangs, Jg. 2021, S. 1-17. DOI: 10.25598/transitionen-2021-3 <https://transition.hypotheses.org/604>